Написать айсберг невероятно трудно.

Лучи света проходят через него

и отражаются внутри.

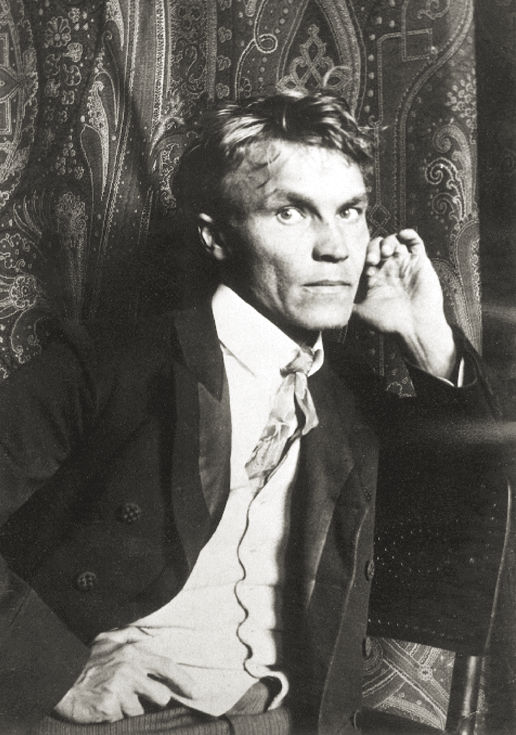

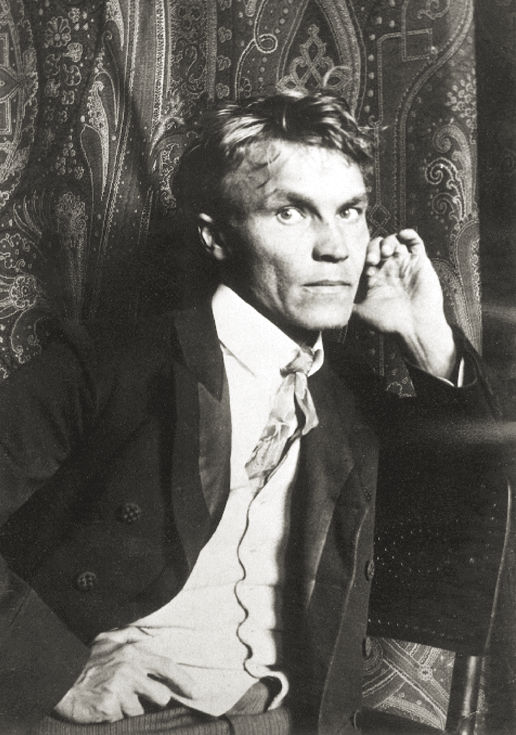

Виктор Конецкий

Выставки художественных работ Виктора Конецкого всегда вызывают интерес. Мало кто при жизни писателя знал, что он увлекался, пусть и непрофессионально, живописью: «Кто родился художником, того никогда не оставит желание запечатлеть прелесть мира...» Повторю слова Виктора Викторовича, которые слышала от него не раз: «Моя живопись — это продолжение моих книг и лучшие иллюстрации к ним...»

Выставки художественных работ Виктора Конецкого всегда вызывают интерес. Мало кто при жизни писателя знал, что он увлекался, пусть и непрофессионально, живописью: «Кто родился художником, того никогда не оставит желание запечатлеть прелесть мира...» Повторю слова Виктора Викторовича, которые слышала от него не раз: «Моя живопись — это продолжение моих книг и лучшие иллюстрации к ним...»

Три художника — совершенно различных — выстроились в моем сознании по единой прямой и объединились в неразрывное целое. На одном краю — Николай Иванович Фешин, блистательный живописец-импрессионист, родившийся в Казани в 1881-м году в семье ремесленника-резчика. В 1901–1908 годах он учился у И. Е. Репина в Императорской Академии художеств. С 1909 года работал и преподавал в Казани. В 1923 году уехал за границу и умер в Лос-Анжелесе в 1955 году, создав много великолепных произведений.

Три художника — совершенно различных — выстроились в моем сознании по единой прямой и объединились в неразрывное целое. На одном краю — Николай Иванович Фешин, блистательный живописец-импрессионист, родившийся в Казани в 1881-м году в семье ремесленника-резчика. В 1901–1908 годах он учился у И. Е. Репина в Императорской Академии художеств. С 1909 года работал и преподавал в Казани. В 1923 году уехал за границу и умер в Лос-Анжелесе в 1955 году, создав много великолепных произведений.

Дважды — в 1982 и в 1990 годах — в «фешинском» зале Казанского музея изобразительных искусств меня поражали его полотна: сверкающие, сверхнапряженные по колориту. Портреты, натюрморты (особенно натюрморты!), огромная картина «Бойня» (страшная аллегория русской революции) — все увиденное тогда восхитило, заворожило, увлекло и не забылось в течение многих последующих лет.

Вслед за Фешиным — как связующее звено — его ученица, художница Дебора Иосифовна Рязанская. Преподавала, в свой черед, основы живописи герою этих заметок, будущему мореплавателю и писателю Виктору Конецкому. Родилась она в 1902 году в Казани и там же умерла. И вот именно в Казани мне посчастливилось дважды увидеть ее и поговорить.

Вслед за Фешиным — как связующее звено — его ученица, художница Дебора Иосифовна Рязанская. Преподавала, в свой черед, основы живописи герою этих заметок, будущему мореплавателю и писателю Виктору Конецкому. Родилась она в 1902 году в Казани и там же умерла. И вот именно в Казани мне посчастливилось дважды увидеть ее и поговорить.

Больше сорока лет жизни провела Дебора Рязанская в Ленинграде. После учебы у Фешина и накануне его отъезда в Америку она в 1922 году поступила на факультет живописи Академии художеств и окончила его в 1926-м. В Ленинграде стала преподавать — в изостудии Дворца пионеров на Невском проспекте, потом в детской художественной школе на канале Грибоедова. Ее хорошо знала и ценила моя мать, искусствовед и художница Галина Алексеевна Глаголева, долгие годы прослужившая в старейшем художественном училище Ленинграда на Таврической улице. Через маму я потом и познакомилась с Рязанской.

Работы Деборы Иосифовны я увидела впервые у нее в Казани. Портреты, натюрморты. Колорит ни в какое сравнение не шел с фешинским — приглушенный, академический. Но что-то все же было в этих акварелях и холстах, развешанных по стенам старой казанской коммуналки. Позднее я узнала, что ученик Рязанской по Дворцу пионеров будущий писатель Виктор Конецкий живопись ее расценивал как «холодную, ядовитую даже в зелени». Он вспоминал о своем смущении, когда понял: «я рисую лучше ее, и она это сама мне говорила. <...> и плакала оттого, что пишет плохо. Потом вытерла слезы и все щурилась, щурилась на свои работы, а потом смотрела на меня с надеждой и, конечно, вздыхала...».

Работы Деборы Иосифовны я увидела впервые у нее в Казани. Портреты, натюрморты. Колорит ни в какое сравнение не шел с фешинским — приглушенный, академический. Но что-то все же было в этих акварелях и холстах, развешанных по стенам старой казанской коммуналки. Позднее я узнала, что ученик Рязанской по Дворцу пионеров будущий писатель Виктор Конецкий живопись ее расценивал как «холодную, ядовитую даже в зелени». Он вспоминал о своем смущении, когда понял: «я рисую лучше ее, и она это сама мне говорила. <...> и плакала оттого, что пишет плохо. Потом вытерла слезы и все щурилась, щурилась на свои работы, а потом смотрела на меня с надеждой и, конечно, вздыхала...».

Личное отношение Конецкого к первой своей наставнице в мире искусства было необычайно теплым и охранительным. Когда я пришла к нему летом 1982 года по совету мамы перед поездкой в Казань, чтобы попросить помощи для Деборы Иосифовны, то получила щедрую сумму.

Моей встрече с Виктором Викторовичем предшествовало письмо Рязанской к моей матери: «Дорогая Галина Алексеевна! <... > Я была рада получить от Вас весточку, <...>, узнать, что мое имя попало в печать! С Виктором Конецким у меня были самые теплые отношения. Он и брат его Олег учились у меня во Дворце пионеров. Виктору было 11 лет, брату — 12. Я была знакома с их семьей. Фамилию они носили отцовскую — Штейнберг. Мать их, бывшая балерина Мариинского театра — Конецкая Л. Д. Она пришла ко мне познакомиться, т. к., по ее словам, „мальчишки все время говорят о Вас, пришла с Вами познакомиться и пригласить к нам“. С тех пор мы с ней подружились. Муж ее (отец мальчиков давно ее покинул, но жил в этой же квартире) был зампрокурора Октябрьской железной дороги.

Моей встрече с Виктором Викторовичем предшествовало письмо Рязанской к моей матери: «Дорогая Галина Алексеевна! <... > Я была рада получить от Вас весточку, <...>, узнать, что мое имя попало в печать! С Виктором Конецким у меня были самые теплые отношения. Он и брат его Олег учились у меня во Дворце пионеров. Виктору было 11 лет, брату — 12. Я была знакома с их семьей. Фамилию они носили отцовскую — Штейнберг. Мать их, бывшая балерина Мариинского театра — Конецкая Л. Д. Она пришла ко мне познакомиться, т. к., по ее словам, „мальчишки все время говорят о Вас, пришла с Вами познакомиться и пригласить к нам“. С тех пор мы с ней подружились. Муж ее (отец мальчиков давно ее покинул, но жил в этой же квартире) был зампрокурора Октябрьской железной дороги.

После войны Любовь Дмитриевна устроила сыновей в военно-морское училище, которое Виктор окончил и стал военным моряком, а Олег — сугубо штатским. Он тоже пишет (под фамилией Базунов). По болезни демобилизовался, затем закончил искусствоведческий факультет Академии художеств. Вы, наверное, его знаете, как мужа Ирины Васильевны Пестряковой, преподавательницы Египта и древнего искусства в институте имени Репина. Я давно уже в Казани и лет 15 как потеряла с ними связь. Родители их умерли. Но мне было радостно узнать, что Виктор помнит и ценит меня, как человека и преподавателя, запомнившегося ему с 11-летнего возраста. Теперь, когда я не у дел, я очень сдала и часто думаю, что жизнь прошла бесцельно и бездарно. Живописью не занимаюсь, руки дрожат, зрение сдает. Главное, что здесь я не имею друзей-художников...» (25 мая 1981 года).

После войны Любовь Дмитриевна устроила сыновей в военно-морское училище, которое Виктор окончил и стал военным моряком, а Олег — сугубо штатским. Он тоже пишет (под фамилией Базунов). По болезни демобилизовался, затем закончил искусствоведческий факультет Академии художеств. Вы, наверное, его знаете, как мужа Ирины Васильевны Пестряковой, преподавательницы Египта и древнего искусства в институте имени Репина. Я давно уже в Казани и лет 15 как потеряла с ними связь. Родители их умерли. Но мне было радостно узнать, что Виктор помнит и ценит меня, как человека и преподавателя, запомнившегося ему с 11-летнего возраста. Теперь, когда я не у дел, я очень сдала и часто думаю, что жизнь прошла бесцельно и бездарно. Живописью не занимаюсь, руки дрожат, зрение сдает. Главное, что здесь я не имею друзей-художников...» (25 мая 1981 года).

Хочу отметить, что мне живопись Деборы Рязанской необычайно нравилась. Особенно портрет художницы Цили Яковлевны Бутман, которую я хорошо знала. Как будто сейчас вижу его висящим на старых обоях под прямыми солнечными лучами возле открытого в зеленый казанский дворик окна. Надеюсь, что прекрасный этот портрет не пропал бесследно. Предполагаю, что его могли взять в Казанский художественный музей вместе с другими произведениями Деборы, как работы ученицы Фешина.

Хочу отметить, что мне живопись Деборы Рязанской необычайно нравилась. Особенно портрет художницы Цили Яковлевны Бутман, которую я хорошо знала. Как будто сейчас вижу его висящим на старых обоях под прямыми солнечными лучами возле открытого в зеленый казанский дворик окна. Надеюсь, что прекрасный этот портрет не пропал бесследно. Предполагаю, что его могли взять в Казанский художественный музей вместе с другими произведениями Деборы, как работы ученицы Фешина.

И вот подхожу к своему главному герою — художнику Виктору Викторовичу Конецкому. Именно художнику. Он в моем воображении находится на противоположном конце от Фешина, но на единой с ним линии. Во всяком случае, интенсивнейший, радостный цвет акварелей Конецкого чем-то сродни фешинской напряженности. Возможно, это мое ощущение получается потому, что полотна Николая Фешина я увидела сразу же вслед за знакомством с работами Конецкого.

Разумеется, расстояние между ними огромное — не только временное. Один — художник по преимуществу, из наиболее ярких в свою эпоху. Другой — по преимуществу писатель. Правда, сам Конецкий в последние годы говорил: «Думаю, если бы не война, стал бы художником. Сейчас с годами рисую все больше и больше. Мечтаю когда-нибудь проиллюстрировать одну из своих книг. Хотел бы обзавестись наконец мольбертом. Для меня занятия литературой — адский труд, а рисовать — огромная радость».

Разумеется, расстояние между ними огромное — не только временное. Один — художник по преимуществу, из наиболее ярких в свою эпоху. Другой — по преимуществу писатель. Правда, сам Конецкий в последние годы говорил: «Думаю, если бы не война, стал бы художником. Сейчас с годами рисую все больше и больше. Мечтаю когда-нибудь проиллюстрировать одну из своих книг. Хотел бы обзавестись наконец мольбертом. Для меня занятия литературой — адский труд, а рисовать — огромная радость».

Я уже говорила, что впервые узнала работы Конецкого до знакомства с фешинской живописью. Вернусь к этой теме. Вспоминаю свое сильное впечатление — почти шок — от вида развешанных по стенам ленинградской квартиры писателя Конецкого ярчайших его акварелей. Большая часть их была помещена над тахтой, рядом с картой Мирового океана. Как он тут же сказал мне: «Это карта Меркатора, без нее никуда не поплывешь» — и долго еще говорил на эту тему.

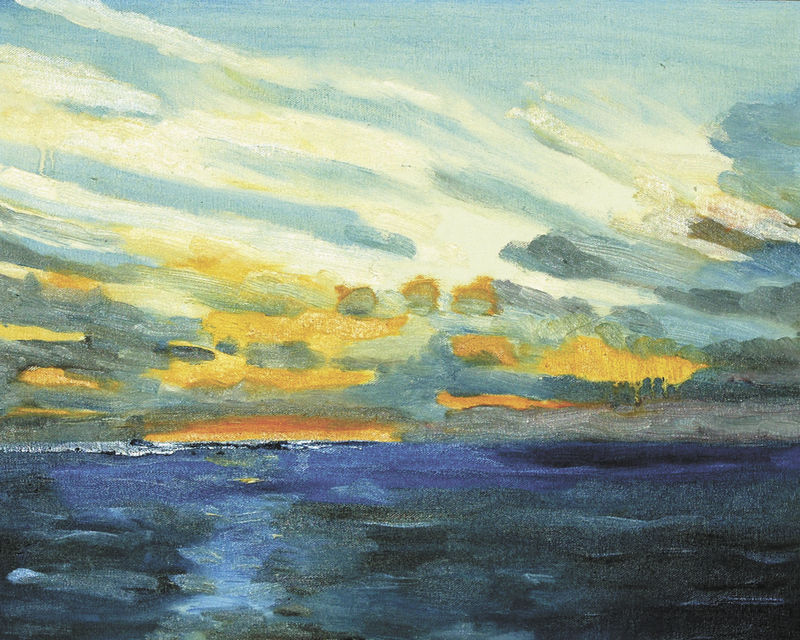

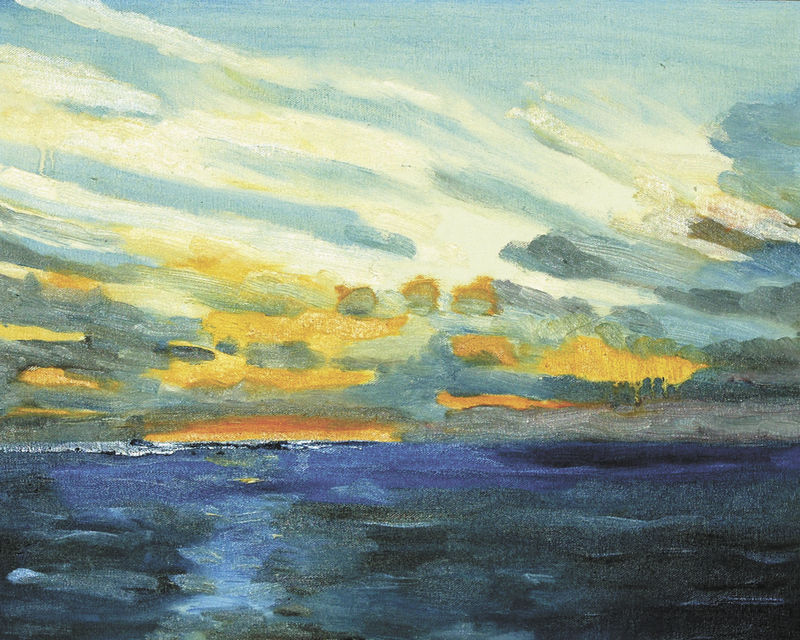

Даже сейчас, по прошествии многих лет, могу вспомнить некоторые акварели в подробностях. Например, букет ландышей в вазе, осенние пейзажи, натюрморт, где неповторимо сочетаются два куста белоснежных кораллов с букетом гвоздик в стакане, вид могучего засохшего дерева, окутанного свежим плющом. Но главное — морская поверхность самых разнообразных оттенков, от чернильно-фиолетовой до светлой и прозрачной. Иногда интенсивность цвета этой поверхности усиливается за счет изображения белых, как рафинад, айсбергов, плавающих или застывших у берега.

Даже сейчас, по прошествии многих лет, могу вспомнить некоторые акварели в подробностях. Например, букет ландышей в вазе, осенние пейзажи, натюрморт, где неповторимо сочетаются два куста белоснежных кораллов с букетом гвоздик в стакане, вид могучего засохшего дерева, окутанного свежим плющом. Но главное — морская поверхность самых разнообразных оттенков, от чернильно-фиолетовой до светлой и прозрачной. Иногда интенсивность цвета этой поверхности усиливается за счет изображения белых, как рафинад, айсбергов, плавающих или застывших у берега.

В Казань я уехала после знакомства с художественным миром Конецкого — своеобразным, необычайным. Знакомство с Деборой Иосифовной Рязанской, последующее открытие Фешина не заслонило впечатления от этого мира. Просто все составило единую композицию, элементы которой локальны и неразделимы одновременно.

Через несколько лет я получила в подарок от Виктора Викторовича одну его акварель — пейзаж со стогами сена на поляне под лучами вечернего солнца. Закатное освещение было передано необычайно точно и придавало пейзажу несколько меланхолический оттенок. Из записи на обороте следовало, что акварель эту Конецкий создавал в соавторстве (если можно так сказать) с поэтессой Беллой Ахмадулиной в пушкинском Михайловском, куда изредка приезжал поработать. Кроме вида двух стогов у меня есть еще один карандашный рисунок Конецкого в альбоме. Он рисовать не хотел, уступил моей настойчивой просьбе и резкими зигзагами расчертил один лист, подписав, что это он, Конецкий, в образе кота.

Через несколько лет я получила в подарок от Виктора Викторовича одну его акварель — пейзаж со стогами сена на поляне под лучами вечернего солнца. Закатное освещение было передано необычайно точно и придавало пейзажу несколько меланхолический оттенок. Из записи на обороте следовало, что акварель эту Конецкий создавал в соавторстве (если можно так сказать) с поэтессой Беллой Ахмадулиной в пушкинском Михайловском, куда изредка приезжал поработать. Кроме вида двух стогов у меня есть еще один карандашный рисунок Конецкого в альбоме. Он рисовать не хотел, уступил моей настойчивой просьбе и резкими зигзагами расчертил один лист, подписав, что это он, Конецкий, в образе кота.

Возвращаясь к пейзажам (не морским видам!), хочу отметить, что каждый из них имеет столь ярко выраженную особенность, что невольно задумываешься — все изображено далеко не случайно, место это выбрано вследствие какого-либо события, имеющего значение для автора. Поэтому деревья, поля, стога, дома, все вообще изображенные предметы на рисунках Конецкого буквально разговаривают с тобой (если не кричат). Впрочем, и сам Виктор Викторович того не скрывал.

Удивительна история создания пейзажа с могильным крестом среди скудной заполярной флоры. Художник вспоминал: «Вот одна из первых моих работ маслом. Эту картину я наблюдал в 1955 году, когда наше судно стояло на якоре в бухте Варнека на острове Вайгач. Сошел на берег побродить по суше; вижу — чум, за ним наткнулся на небольшое кладбище. На кресте — спасательный круг. Прочитал надпись на кресте: здесь похоронен старпом с парохода „Правда“, скончавшийся в этих угрюмых местах во время рейса в 1944 году. Потом разузнал о нем побольше и написал очерк в „Литературную газету“. Однажды раздался звонок, в трубке женский голос: „Скажите, как мне попасть на Вайгач, я хочу поставить на могиле брата памятник“. „Вы с ума сошли! Туда не попасть. Там — запретная зона“. В те годы на Новой Земле сооружался полигон для ядерных испытаний, и вся округа была закрыта для частных лиц. И все-таки она сумела пробиться туда, поставить памятник... Вот вам женское сердце...»

Удивительна история создания пейзажа с могильным крестом среди скудной заполярной флоры. Художник вспоминал: «Вот одна из первых моих работ маслом. Эту картину я наблюдал в 1955 году, когда наше судно стояло на якоре в бухте Варнека на острове Вайгач. Сошел на берег побродить по суше; вижу — чум, за ним наткнулся на небольшое кладбище. На кресте — спасательный круг. Прочитал надпись на кресте: здесь похоронен старпом с парохода „Правда“, скончавшийся в этих угрюмых местах во время рейса в 1944 году. Потом разузнал о нем побольше и написал очерк в „Литературную газету“. Однажды раздался звонок, в трубке женский голос: „Скажите, как мне попасть на Вайгач, я хочу поставить на могиле брата памятник“. „Вы с ума сошли! Туда не попасть. Там — запретная зона“. В те годы на Новой Земле сооружался полигон для ядерных испытаний, и вся округа была закрыта для частных лиц. И все-таки она сумела пробиться туда, поставить памятник... Вот вам женское сердце...»

Странную «запретность», «запредельность» пейзажа в таинственной бухте Варнека ощущаешь прежде всего. Пейзажи Конецкого — пейзажи-загадки. В каждом из них сокрыта некая тайна. Обращаюсь опять к его словам: «Вот этот круг на картине „Антарктида“ многие принимают за солнце. Но это печать. Точнее, почтовый штемпель, который поставил мне на лист начальник станции „Молодежная“. „А то никто не поверит, что ты это здесь намалевал!“ Взял и шлепнул».

Для меня из городских видов Конецкого самый дорогой и самый загадочный — «Мойка. 1978 год». Акварелью обозначена гранитная набережная, стоящие у края три огромных раскидистых дерева, свод каменного моста справа, а за деревьями неясно просматриваемые, размытые фасады довольно высоких домов. Мойка в Петербурге — вообще одна из самых загадочных и знаменитых рек, текущих по центру большого города (если не самая загадочная!) в мире. Сколько на ее узких извилистых берегах произошло трагедий! Убийство несчастного императора Павла I в Михайловском замке, смерть Александра Пушкина в доме княгини Волконской от раны, полученной на дуэли, «кровавое воскресенье» 9 января 1905 года, когда жертвы хлынули в панике к Мойке, спасаясь от гибели на Дворцовой площади, убийство «старца» Григория Распутина в подвале Юсуповского дворца, угасание Ломоносова в собственном особняке... И многое, многое другое...

Для меня из городских видов Конецкого самый дорогой и самый загадочный — «Мойка. 1978 год». Акварелью обозначена гранитная набережная, стоящие у края три огромных раскидистых дерева, свод каменного моста справа, а за деревьями неясно просматриваемые, размытые фасады довольно высоких домов. Мойка в Петербурге — вообще одна из самых загадочных и знаменитых рек, текущих по центру большого города (если не самая загадочная!) в мире. Сколько на ее узких извилистых берегах произошло трагедий! Убийство несчастного императора Павла I в Михайловском замке, смерть Александра Пушкина в доме княгини Волконской от раны, полученной на дуэли, «кровавое воскресенье» 9 января 1905 года, когда жертвы хлынули в панике к Мойке, спасаясь от гибели на Дворцовой площади, убийство «старца» Григория Распутина в подвале Юсуповского дворца, угасание Ломоносова в собственном особняке... И многое, многое другое...

Ощущение размытости петербургского пейзажа, зеркальности воды петербургских каналов, призрачность петербургского воздуха Конецкий-художник передает с лирической точностью. Правда, есть в этой акварели известное допущение. В действительности абрис чугунной ограды набережной Мойки — фигурный, необычайной красоты. А изображенная Конецким ограда — явно другая: с прямыми прутьями. Напоминает ограду набережной канала Грибоедова (бывшего Екатерининского). Напоминает иллюстрации Мстислава Добужинского к «Белым ночам». Это наводит на мысль о собирательном образе Северной Пальмиры в воображении художника.

Вот еще две петербургско-ленинградские (как разделить это понятие?) акварели: размытые и светящиеся — «Таврический сад. 1944 год» и «Канал Круштейна (Адмиралтейский). 1945 год». Мне они напоминают и мое детство (я родилась в послевоенном Ленинграде, в семье, чудом пережившей блокаду). Наверное, в первые эти послеблокадные годы и свет на снегу, и старые парковые деревья, и мостики через каналы представлялись особенными. Для тех, кто сумел здесь выжить, можно добавить. Ведь город остался существовать, выйдя из ледяного ада... Это свет победы над тьмой блокадного ужаса мерцает в скромных пейзажах молодого Конецкого.

Вот еще две петербургско-ленинградские (как разделить это понятие?) акварели: размытые и светящиеся — «Таврический сад. 1944 год» и «Канал Круштейна (Адмиралтейский). 1945 год». Мне они напоминают и мое детство (я родилась в послевоенном Ленинграде, в семье, чудом пережившей блокаду). Наверное, в первые эти послеблокадные годы и свет на снегу, и старые парковые деревья, и мостики через каналы представлялись особенными. Для тех, кто сумел здесь выжить, можно добавить. Ведь город остался существовать, выйдя из ледяного ада... Это свет победы над тьмой блокадного ужаса мерцает в скромных пейзажах молодого Конецкого.

Удивительна по простоте и выразительности его городская акварель «Питерские окна. Вид с балкона» (1996 год): одна из работ последних лет жизни Виктора Конецкого. Каждое окно здесь имеет свою «физиономию», ни одно не похоже на соседнее. Изображены два последних этажа и часть крыши с торчащими трубами, телевизионными антеннами и «тарелками». Стены покрыты штукатуркой, поблекшей от сырого питерского воздуха. Верхний этаж — мансарда. Там решетка отделяет окна от края отвесной стены, стоят растения в кадках, сушится на веревках белье. Над крышей — белесое северное небо.

Видно, что подобный неприхотливый городской вид особенно был дорог автору, бороздившему годами океанские и морские просторы, привязывал его к земле.

Видно, что подобный неприхотливый городской вид особенно был дорог автору, бороздившему годами океанские и морские просторы, привязывал его к земле.

В связи с этим вспоминается мне один разговор с Виктором Викторовичем, удивительно художественно и подробно пересказавшим мне свой профессиональный «судовожденческий» сон, повторявшийся из года в год.

Говорил он примерно следующее: «Вот если вам снится, что вы стоите у штурвала какого-нибудь судна, а за бортом у вас не вода, а мостовые, улицы, проспекты, дома мелькают — то это только одно обозначает: вы старый морской волк. Только настоящие судоводители такие кошмары во сне видят. Как развернуться не на просторе, а в городе — только их такой вопрос может беспокоить».

Так же увлекательно повествовал он о значении карты Мирового океана, созданной Меркатором. Говорил как о художественном произведении, а не только как о необходимом (для мореплавателей) чертеже. Он и дома, в своей городской квартире не расставался с нею, как с гениально написанной картиной. К этой карте притягиваются морские пейзажи Конецкого. Они являются в моем видении чем-то вроде ее продолжения.

Так же увлекательно повествовал он о значении карты Мирового океана, созданной Меркатором. Говорил как о художественном произведении, а не только как о необходимом (для мореплавателей) чертеже. Он и дома, в своей городской квартире не расставался с нею, как с гениально написанной картиной. К этой карте притягиваются морские пейзажи Конецкого. Они являются в моем видении чем-то вроде ее продолжения.

Хочется здесь вспомнить слова Виктора Викторовича об изображении северного морского пейзажа: «Написать айсберг невероятно трудно. Лучи света проходят сквозь него и отражаются внутри. Передать это кистью невозможно, как игру бриллианта. Поэтому я под Рокуэлла Кента писал. Стилизованно. Но были и гении. Как Серов, например. Ему все удавалось. Коровин хорошо Север писал, но он в Арктику не забирался. <...> В Арктике есть нечто космическое, внеземное, и этот космизм, на мой взгляд, сумел передать лишь один художник — Врубель».

Добавляю — и художник Конецкий умел передать нечто космическое в своих «маринах»-акварелях. По крайней мере, пытался это сделать... Видно, что арктические льды его навеки приворожили.

Добавляю — и художник Конецкий умел передать нечто космическое в своих «маринах»-акварелях. По крайней мере, пытался это сделать... Видно, что арктические льды его навеки приворожили.

Все пейзажи, пейзажи, натюрморты, потом опять пейзажи... Где же портреты?! Они были вообще? Да! Были. Но... Слово Конецкому: «Людей я рисовал довольно много, но понял, что это небезопасно, особенно когда рисуешь женщин. Они почему-то всегда недовольны своими портретами. Самое рискованное — изображать на писательских собраниях членов президиума. Этим делом тоже грешу. Накопилось немало шаржей. Я даже тревожусь: не отразится ли это на моих издательских делах? Изображать фрукты, овощи, цветы совершенно безопасно. И поэтому приятно».

Где же теперь эти созданные в прошедшие годы изображения людей, портреты?! Они должны были быть бесподобны, учитывая писательское мастерство Конецкого, создавшего — в своей прозе — такое многообразие портретов: от трагических до комедийных. По его словам, первый портрет, им нарисованный, был... без лица. Детское воспоминание: «В изокружок я поступил хитростью: нам дали задание нарисовать человека, а я не умел. И тогда я нарисовал водолаза, лицо прописывать не надо было...»

Где же теперь эти созданные в прошедшие годы изображения людей, портреты?! Они должны были быть бесподобны, учитывая писательское мастерство Конецкого, создавшего — в своей прозе — такое многообразие портретов: от трагических до комедийных. По его словам, первый портрет, им нарисованный, был... без лица. Детское воспоминание: «В изокружок я поступил хитростью: нам дали задание нарисовать человека, а я не умел. И тогда я нарисовал водолаза, лицо прописывать не надо было...»

Лично мне в связи с Конецким вспоминается история одного портрета — но отнюдь не работы Виктора Викторовича. Речь идет о полустертой порыжевшей репродукции с известного портрета Александра Сергеевича Пушкина работы малоизвестного художника Ивана Логиновича Линёва, созданного в последний год жизни поэта. На этом портрете поэт выглядит смертельно усталым, больным, постаревшим. Оригинал находится во Всероссийском музее А. С. Пушкина в Петербурге, на набережной Мойки — а репродукцию Конецкий держал в своей каюте в годы морских странствий. В годы, когда я изредка навещала писателя в его квартире на улице Ленина в Ленинграде, он решил отдать это дорогое для него изображение в фонды Пушкинского музея (через мое посредство) — и сделал интересную надпись на обороте. Насколько я помню, там говорилось, что портрет этот сопровождал владельца в его странствиях по всему миру и мучил своим страдальческим выражением. Но это мучение для Конецкого было необходимо, служило постоянным стимулом к размышлению.

В связи с этим мне вспоминаются удивительные слова Виктора Викторовича. Я записала их в дневнике и привожу здесь точно: «Если от дома на Мойке, где умер Пушкин, ничего не останется — и на месте этом поставят какой-нибудь столб, а на столбе повесят портрет Сталина, то я все равно приду сюда, к этому самому столбу, чтобы Пушкину поклониться».

В связи с этим мне вспоминаются удивительные слова Виктора Викторовича. Я записала их в дневнике и привожу здесь точно: «Если от дома на Мойке, где умер Пушкин, ничего не останется — и на месте этом поставят какой-нибудь столб, а на столбе повесят портрет Сталина, то я все равно приду сюда, к этому самому столбу, чтобы Пушкину поклониться».

Вот подлинное отношение Конецкого к литературе и к искусству. Он прекрасно знал, что Пушкин рисовал пером около неоконченных своих рукописей. Пушкин — высочайшее имя для Конецкого. Можно вспомнить, что родился он 6 июня и говорил своим друзьям (Битову, например): «А у меня никогда не было дня рождения — он всегда был у Пушкина».

Часто Конецкий рисовал деревья, чередуя их с айсбергами. И это, безусловно, портреты. Портреты деревьев: старого дуба, оплетенного плющом, рощи молодых березок или стволов старой аллеи с затопленными весенним половодьем корнями. Ветки в вазе также замечательны: вербочка с пушинками-цветами. Рядом — крашеные яйца и проросший лук в граненом стакане. Акварель называется «Перед Пасхой» (1987 год).

Вообще в рисунках Конецкого все удивительным образом одушевлено. Как будто он рассказывает нам чью-то историю. Но рассказывает именно как художник, средствами изобразительного искусства, а не литературы. Вспоминаются мне другие его слова: «Когда устаю писать прозу, берусь за кисть. Зарисовка — как дневниковая запись. У меня, например, есть рисунки, сделанные летом 1941 года. Смотрю на них и вспоминаю подробности всего, что было, даже мое внутреннее состояние той поры. Недавно проанализировал и понял: когда рисуешь без натуры и по памяти, выходит хуже. Так же точно и в литературной работе».

Вообще в рисунках Конецкого все удивительным образом одушевлено. Как будто он рассказывает нам чью-то историю. Но рассказывает именно как художник, средствами изобразительного искусства, а не литературы. Вспоминаются мне другие его слова: «Когда устаю писать прозу, берусь за кисть. Зарисовка — как дневниковая запись. У меня, например, есть рисунки, сделанные летом 1941 года. Смотрю на них и вспоминаю подробности всего, что было, даже мое внутреннее состояние той поры. Недавно проанализировал и понял: когда рисуешь без натуры и по памяти, выходит хуже. Так же точно и в литературной работе».

В этих словах — глубокий водораздел между двумя видами искусства, который Конецкий всегда ощущал, поскольку был и подлинным прозаиком, и настоящим художником.

Назову еще две акварели Конецкого, на мой взгляд, глубоко примечательные, говорящие: «Крыши Загреба. Югославия» (1963) и «Самоходные баржи на реке Везер» (1974). Их долго можно рассматривать, хотя, с другой стороны, изображения эти предельно лаконичны, как и все у Конецкого-художника. Нечто важное, неповторимое сквозит и в тумане над каналом в Голландии, и в черепице невысоких балканских крыш. Он предметы одушевлял, это безусловно. Одушевлены и стога на подаренной мне акварели...

Будь у Конецкого побольше времени для жизни — сколько бы еще оставил нам для наслаждения плывущих айсбергов и крыш, каналов и стен, цветов и кораллов, ваз и статуэток, а может быть, и портретов, и даже — смелое предположение — мы имели бы на книжной полке собрание сочинений любимого писателя, им самим проиллюстрированное... Иллюстрировал же свое собрание, например, Василий Андреевич Жуковский. А как художник Виктор Викторович Конецкий, несомненно, был талантливее его.

Дебора Иосифовна Рязанская умерла 1 августа 1990 года. В последний раз я видела Дебору в старом доме, расположенном недалеко от оперного театра в окружении десятка старух, которые только и обитали в этой старой казанской коммуналке. Жила она с сестрами. Три сестры-красавицы. Древняя кровь, порода чувствовалась. Нищета и горе во всем облике дома были такие, что это не вылечить ничем. Неправда, что умирать все равно где: на бархате или на соломе. Как еще дом не развалился совсем — непонятно. А на стенах — прекрасные, сияющие холсты. И — портрет Цили Бутман как висел, так и висит. Я отражаюсь в мутном зеркале: здоровая, румяная... Привезла посылку — греча, сорбит, геркулес и книга «Валентин Серов в Петербурге» — ничего этого в Казани нет!

Дебора Иосифовна Рязанская умерла 1 августа 1990 года. В последний раз я видела Дебору в старом доме, расположенном недалеко от оперного театра в окружении десятка старух, которые только и обитали в этой старой казанской коммуналке. Жила она с сестрами. Три сестры-красавицы. Древняя кровь, порода чувствовалась. Нищета и горе во всем облике дома были такие, что это не вылечить ничем. Неправда, что умирать все равно где: на бархате или на соломе. Как еще дом не развалился совсем — непонятно. А на стенах — прекрасные, сияющие холсты. И — портрет Цили Бутман как висел, так и висит. Я отражаюсь в мутном зеркале: здоровая, румяная... Привезла посылку — греча, сорбит, геркулес и книга «Валентин Серов в Петербурге» — ничего этого в Казани нет!

Сорок лет Дебора Иосифовна занималась живописью, преподавала, сколько у нее учеников! — умирала почти что под забором... Как же наша прошлая красота, как наша великая культура? Она как рыба, всплывшая брюхом вверх в Волге — я видела это, возвращаясь теплоходом из Казани, под Ульяновском.

Вернувшись, узнала о конце. Позвонил Конецкий: «Да, вот нет Деборы... Она, кстати, была еврейка... Я не ошибаюсь?.. Так можно ее помянуть на девятый день? Я мало сделал — только деньги...»

Елена МОНАХОВА