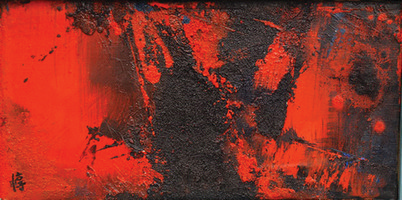

Вернувшись на родину, он написал воспоминания и назвал их очень просто — «На ягодах шиповника. Записки о сибирском плене» (японцы считают дальневосточный край России частью Сибири — Е. Г.). Несколько лет назад японист Андрей Полторак перевел их на русский язык. Самиздатовская книжка с рисунками автора, скромный тираж и по-настоящему библиографическая редкость. В каждой ее строке — живая история. Без художественного вымысла. «Когда я бродил по заснеженной равнине, совершенно не помня себя, мучимый отчаянием и голодом, то неожиданно нашел ярко-красную ягоду шиповника. Еле передвигаясь от слабости, я пошел к ягодам, не зная, съедобные они или нет. Ягоды оказались сладкими. И до сих пор не могу забыть этот невыразимо приятный вкус. Всего лишь одна ягода шиповника в мирное время ничего из себя не представляет, но во мне, тогдашнем, она вызвала невыразимый восторг и успокоенность. Думаю, что ее яркий цвет и вкус поддерживали меня во время последующей жизни в плену. С тех пор красные ягоды на снегу стали для меня символом жизни, света и надежды. Я всегда думал, что надо жить светлой надеждой...» Миямото Цутому не успел принять участие ни в одном бою, но провел в плену пять лет — с На всех выставках Миямото Цутому, а они проходили в Дальневосточном художественном музее, Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре, галерее современного искусства «Метаморфоза», на других крупных творческих площадках, в центре экспозиции всегда небольшой графический лист в простой черной раме, напоминающей грубое окно лагерного барака. За ним — бесконечная снежная равнина и красные пятна шиповника... Краски вместо оружия Миямото Цутому никогда не хотел быть военным — только художником! В детстве он переболел корью, потерял слух и на несколько лет оказался в изоляции от сверстников, их игр. Мама дала ему карандаши и краски и научила рисовать. Это связывало его с миром и в итоге настолько увлекло, что все последующие школьные годы, когда слух уже вернулся, Цутому видел для себя лишь один путь — творчество. Но будущее оказалось совсем не таким, каким его представлял себе этот паренек. Япония воевала с Китаем, и классный руководитель Цутому, зная о страсти своего ученика к рисованию, считал, что во время войны мужчина не имеет права на подобные мысли, и настоял на ином выборе. Ослушаться старшего нельзя — черта японского характера. Миямото Цутому пришлось выбрать инженерно-техническое направление и после окончания в 1942 году Токийской физической школы и недолгой работы в научно-исследовательском институте естественных наук пойти работать на военный завод. В 1944 году его призвали в армию, а через десять дней перевели в разведполк тяжелой артиллерии Восточной армии в Йокосуке и отправили в Северную Маньчжурию. Учебная часть располагалась в Харбине. В первой половине дня новобранцы занимались в классах и мастерских, после обеда — подготовкой на плацу, вечером учились обращаться с кортиком. В общем, усиленно готовились к экзамену, который должен был разделить их на кандидатов первого и второго класса. Цутому делал все, чтобы стать первым, потому что только тогда у него появлялся шанс вернуться в Японию. Это единственное, чего он хотел. Имя Миямото Цутому прозвучало в списке кандидатов первого класса, что означило следующее: через три месяца ему присвоят звание лейтенанта, и он сможет покинуть Маньчжурию. Но все сложилось иначе. В сторону Харбина двигались советские войска, по учебной части разнесся приказ готовиться к ответным действиям. В спешном порядке солдатам выдавали оружие, медальоны, обмундирование и продовольствие, и это больше походило на панику, чем на спокойное обдумывание тактики наступления. Несколько дней без пищи и сна, впереди — полная неизвестность. Когда по радио прозвучал указ императора о капитуляции Японии, на эмоции уже почти не осталось сил. «Внезапно в голове вспыхнули два иероглифа, составляющие слово „самоубийство“, и в этот миг резко зазвучали голоса цикад, на которые до этого не обращал внимания. Ровно в двенадцать все было кончено. Из радиоприемника в комнате младших командиров едва слышался из-за шума помех императорский указ об окончании войны. Одни из нас стояли, потупившись, другие с трудом сдерживали стоны, третьи вытирали кулаком слезы. Глядя на это я размышлял: „А что же мне делать?“ И сразу вспомнил слова: „Если будет приказ — покончить с собой“. Хладнокровно и серьезно я обдумывал, что использовать. Пистолет? Гранату? Или кортик? Голоса цикад, наоборот, навевали покой...» Советские войска вошли в Харбин и разоружили учебную часть. Новоиспеченные солдаты и их командиры были объявлены военнопленными. Миямото Цутому вспоминал, как их выстроили на плацу, и они стояли с набитыми до отказа ранцами за спиной (каждый старался прихватить как можно больше вещей и продовольствия, ведь неизвестно, что ждет впереди). Из толпы собравшихся маньчжуров летели насмешки и ругань. Японцам не разрешалось выходить из строя, садиться, говорить. Так они стояли десять часов под охраной советских бойцов без воды и пищи, не смея пошевелиться. Муки от непрерывного стояния на месте Миямото Цутому не может забыть всю свою жизнь. Марш в неизвестность и смертельные скитания По приказу советских офицеров японские военнопленные тронулись в путь. Куда они движутся и что впереди — вопросов никто не задавал. Тем более командир учебного отряда предупредил: сопротивляться русским нельзя. «Промокшие до нитки в густом тумане мы начали марш в неизвестном направлении. Вскоре приблизились к какому-то перевалу. Вдалеке виднелись несколько танков, застрявших на поле. Когда подошли ближе, оказалось, что это легкие японские и средние советские танки. Вокруг валялись грудами обугленные трупы наших и чужих солдат, что говорило о жестокости прошедших боев. Мы не могли возложить убитым цветы, и единственным утешением для них была цветущая вокруг полевая трава... Вот так наступление ночи в распадке, где раздавались голоса лягушек, как будто читавших нараспев молитвы. А мы молились за упокой душ солдат, которые отдали свои драгоценные жизни за нас, идущих к месту сбора... Иногда нас ослепляли фары проезжавших мимо русских военных грузовиков, в которых громко пели, как будто гордясь выигранной войной. Мы продолжали идти из последних сил, стараясь удержаться на заплетающихся ногах. С полуночи пошел дождь, и стало зябко. Однако с рассветом тучи разошлись, и когда дождь прекратился, раздалась команда: „Привал!“. Это была абсолютно безлюдная деревня колонистов. В горле пересохло, хотелось пить, и я пошел искать колодец. Он обнаружился за бараком. Рядом с колодцем лежал труп мальчика двух-трех лет, в его руках были астры и дощечка с надписью „Прости, Ё-тян“. Я с трудом сдержал подступившие слезы. Выпитая вода была холодной. Никогда я так остро не чувствовал ненависть к жестокой войне и то, каким жалким бывает поражение в ней...» Нескончаемые колонны военнопленных, поднимая облака пыли, двигались в сторону Муданьцзяна. Как выяснилось, их направили в лагерь Хайлинь, бараки которого расползлись по вершине холма. Продовольствие в рюкзаках заканчивалось, а еду заключенным не выдавали, ссылаясь на их скорый отъезд. Пришлось рыскать по маньчжурским полям в поисках хоть чего-то съестного. В один из дней кто-то находчивый добыл масло из трансформатора на столбе, на котором решили приготовить тэмпуру. Многие потом маялись животом, но ощущения от трапезы, напомнившей родину, стоило того. В Миямото Цутому, как и в товарищах по плену, жила надежда, что вскоре их вернут в Японию. Даже пытались предположить, как будет лежать их путь домой — через Далянь или Сахалин? Этого не случилось. Предстояла тяжелая пешая дорога в Муданьцзянский лагерь, потом в вагонах в сторону Восточной Маньчжурии — несколько дней в жуткой тесноте, в темноте, не различая времени суток. Когда поезд остановился и японцам приказали выгружаться, они поняли, что их забросили в глубь Сибири (Хабаровский край — Е. Г.). Марш в неизвестность завершался: японцы уже знали, что конечная точка их пути — «Солнечный свет после полудня был довольно сильным, но ехать на грузовике, мчащемся против ветра, — это нестерпимо. Ухватиться было не за что, от непрерывного стояния ноги одеревенели и все тело застыло, как ледяной столб. Разве можно было обращаться с нами, как с рабами? Душа разрывалась от холода, голода и отчаяния, от опасений, что нас забросили в такую глушь, и весь мир забыл о нашем существовании. Откровенно говоря, невольно хотелось обратиться к Богу. Наша рота под командованием Аидзавы обеспечила себе место, уложившись друг на друга в одном из углов палатки, куда набилось до двухсот человек. В палатке были сделаны из бревен двухъярусные нары, как полки в помещении для тутовых шелкопрядов, и было так тесно, что даже если сидеть скрестив ноги, то невозможно было поднять голову. Я чувствовал нестерпимую боль от того, что сучки от жердей врезались в исхудавшее тело, но провел первую ночь сибирского плена без единого движения, как будто умер... Я лежал на бревнах, испытывая настойчивое желание жить, и думал: „Что бы ни случилось, я выживу“. Так началась жизнь в Адский лагерь Холод, скудное питание и единственное блюдо в рационе — суп из соленой рыбы, точнее жидкий отвар из нее. Многие страдали дистрофией, из-за слабости не могли подняться на утреннюю и вечернюю перекличку. Появился первый умерший, потом их стало больше. Цутому казалось, что он видит картины ада... Сделать все, чтобы выжить, — для него это стало очевидным. Не опускать рук и не отчаиваться. Например, делать зарядку «с ударами в небо», искать все, что только можно съесть. Вкусным оказался ярко-красный шиповник (Миямото Цутому вспоминает, что иногда они делили на двоих одну ягоду, медленно пережевывая шершавые косточки), березовый гриб, называемый еще «древесной медузой», оказался неядовитым и по вкусу напоминал ароматный сиитакэ (древесные грибы, популярные в японской кухне), а личинки насекомых, которых выковыривали из древесных поленьев, заменяли белок и хоть как-то поддерживали ослабленных людей. И все же это было бессмысленным жалким существованием. Поначалу никакой работы заключенным не давали, людьми овладевали уныние и озлобление. Кто-то из солдат сложил на этот счет хайку: «Когда нет работы, небеса и сегодня ясны до отвращения». «В одичалой лагерной обстановке взаимопонимания не было, все были разобщены, и с каждым днем учащались случаи воровства, отказа от сотрудничества, нарушений дисциплины. Мне вспоминается старый прапорщик, который неподвижно сидит у костра и говорит: „Раз не кормят даже рисом, можно ли еще идти собирать дрова?“ Или бывший учитель средней школы, ночью стянувший куски кеты из кухонного котла. Или бывший продавец мануфактурной лавки, застреленный с вышки конвойным при попытке проникнуть в склад продовольствия для русских. Или бывший хозяин маленькой гостиницы, который принял листовой табак за сушеные овощи, объелся им, а потом мучился несколько дней». Военнопленные часто обсуждали между собой свое бедственное положение и в итоге решили послать делегата к начальнику лагеря. Прапорщик Аидзава через переводчика передал их требования, а потом, увидев равнодушные глаза русского переводчика, со злостью выкрикнул: «Начальник! Обращайтесь с нами, как с людьми! Если этого не будет, мы все умрем!» Отчаянный шаг заключенных возымел успех: им выдали по небольшому куску черного хлеба. Чтобы создать иллюзию сытости, Цутому пил воду большими глотками, а потом откусывал и пережевывал крошечные кусочки хлеба. С того момента раз в день пленные стали получать твердую пищу, а когда в один из дней в супе обнаружилась сушеная картошка и чумиза, это показалось сном. Одновременно с изменившимися условиями жизни начались принудительные работы: нужно было привозить в лагерь срубленные деревья и превращать их в бревна для будущих построек, перекатывать с места на место. Голыми руками, на морозе Портрет Сталина как спасение Выжить в нечеловеческих условиях плена. Каждый приспосабливался как мог. Жестянщики и столяры делали мебель для начальника лагеря и получали за это большие буханки хлеба. Когда по вечерам они возвращались в барак с таким богатством, это не могло не вызывать зависть у голодных собратьев по несчастью. Миямото Цутому в какой-то момент выручил неплохой навык рисовальщика. Пришло известие, что начальник лагеря ищет того, кто умеет рисовать портреты. Цутому и его товарищ Аода, до войны оформлявший киноафиши, рискнули и предложили свои услуги. Тогда и состоялась знаковая встреча с нормировщиком Васютиным — страстным любителем рисования, бывшим студентом Московского университета. Он ушел добровольцем на фронт, во время боев под Ленинградом попал в плен, а после освобождения был осужден и отправлен на Дальний Восток в «Со следующего утра мы сразу же стали рисовать на бумаге шестого формата портрет Сталина, глядя на маленькую фотографию. По сравнению с кровельными работами, потянулись просто неправдоподобно приятные дни. Положенный на столе чай можно было сколько угодно пить, а табак — сколько угодно курить. С нами явно хотели обращаться как можно лучше, но необходимые для работы карандаши и бумага были только плохого качества. Когда ровно через четыре дня мы кое-как закончили, пришел начальник лагеря, посмотрел и улыбнулся: „О-о, хорошо, очень хорошо!“ Значит, карцера удалось избежать. Со словами: „О-о, хорошие художники“, начальник дал нам большой сверток махорки...» Загадочная японская душа Японская душа — большая загадка. Даже в тяжелой атмосфере несвободы Миямото Цутому обращал внимание на просыпающиеся краски леса, восхищался величием неба и мерцающими звездами, прислушивался к пению птиц. Все это в его дневниках. Когда был утвержден план работ для военнопленных (лесозаготовки, строительство, работы в шахте, на железной и автомобильной дорогах, в колхозе), заключенных осмотрел врач и разделил на группы. Первая и вторая — тяжелый труд, третья — легкий, четвертая — работа в помещении. Миямото Цутому причислили ко второй группе. Он понимал, что его ждет тяжелое время и что выход только один — смириться. Известие о назначении в столовую оказалось полной неожиданностью. И еще большей радостью — что работниками столовой определены также его друзья Миками и Кадзикава. Да, им повезло. Но всякий раз сердце сжималось, когда они видели сгорбленные фигуры товарищей, вынужденных каждый день отправляться на каторжные работы. Жалкие, подпоясанные веревками, с лицами, закрытыми закопченными тряпками, понукаемые конвоирами, — в них совсем не угадывался бывший цвет Квантунской армии. Чтобы сэкономить время, которое заключенные тратили на дорогу в столовую, дирекция лагеря решила доставлять обед прямо к месту работ. Миямото Цутому накладывал в железные бочки суп и жидкую рисовую кашу, запрягал лошадь и отправлялся в путь. «Как раз в то время, когда я занимался этой работой, в воздухе начали порхать бабочки-белянки. Даже они сохраняли свою жизнь на таких суровых зимних равнинах. Я поневоле остро почувствовал слабость человека, дрожащего от холода, по сравнению с силой этой маленькой жизни...» В один из дней Миямото Цутому захотелось придать столовой, куда приходили усталые люди с понурыми лицами, атмосферу кафе. Уже миновала зима, промелькнула весна, пришло жаркое лето. Он заметил, что его собратья все реже приходят за горячим чаем и решился на перемены. На окна столовой наклеил бумажные ленты с надписью по-японски «Кофе со льдом», и его товарищи это оценили. Более того, с той поры они собирали по дороге букетики полевых цветов и приносили их в свое «кафе». Короткий миг, иллюзия, что все не так уж плохо... Лагерный пейзаж на грубой бумаге Следующую зиму ему предстояло встретить уже в другом месте. В конце августа обитателей Надвигались холода, заключенным пришлось в спешном порядке строить для себя жилье. Миямото Цутому вспоминал, что вбить гвозди в промерзшие бревна было невозможно, а если он держал их во рту, а потом брал руками, они примерзали к пальцам. «Когда за три дня, наконец, закончили крыть все крыши, призрачные горы набросили на себя белоснежное одеяние, как будто предвещая холода в нынешнюю зиму, и взирали на нас холодными глазами. Я не мог скрыть непомерный ужас, думая: «Из всех японцев мы заброшены в самую глубь Сибири». В марте японцев опять перевели на новое место, где им предстояло сооружать земляное полотно для железной дороги. Стало известно, что лагерь расположен недалеко от Хабаровска, и это заметно улучшило настроение Миямото Цутому. Все-таки это уже чуть ближе к его стране. Здесь же произошла новая встреча с Васютиным, под руководством которого рисовал когда-то портрет Сталина. Теперь они были настоящими друзьями. Русский художник, несмотря на их редкие встречи, стал для Цутому большой душевной опорой. Испытав на себе немецкий плен, он относился к японцам сочувственно. Видя, как истощен и ослаблен Цутому, Васютин помог ему устроиться дежурным по квартирам персонала — по лагерным меркам завидная должность. Возвращаясь вечером в барак, он видел в глазах своих товарищей зависть, почти злость. А когда через три месяца сам оказался в их шкуре, понял, почему они так реагировали. «После трехмесячной беззаботной жизни произошла резкая перемена, и судьба вновь подвергла меня адским пыткам. Два месяца я возил на тачке большие камни, укладываемые в полотно дороги, под палящим сорокаградусным солнцем. От переутомления не мог нормально спать, из-за этого силы истощились, и я похудел как голодный чертенок. Но оставалось только толкать перед собой тачку по дорожному полотну, которое постоянно обрушивалось, и ворчать при этом: «За что именно нам достались такие муки?» Вскоре подошел к концу август, и когда я стал обращать внимание на незаметно подкрадывающиеся признаки осени, то сердце сжал страх перед холодом вновь наступающей страшной зимы. Надвинулось отчаяние: опять в этом году мы вряд ли вернемся домой... Из-за совершенно нестерпимых мук часто возникала даже такая мысль: «А что если уронить камни и разбить ими ладони?» Как же в такое время утешали наши унылые души добрые слова десятника-еврея Вайденбаха! Он говорил нам: «Работы для вас осталось совсем немного! В ближайшее время придет отряд заключенных, чтобы класть рельсы, и если дождаться этого, разве вы не уедете? Не теряйте терпение!» Грустным известием стал отъезд Васютина. Он специально приехал попрощаться с Миямото вместе со своей невестой Таней, и когда представлял ей худого японца в грязной поношенной одежде, сказал: «Это мой друг». Думая, что подарить на память этому замечательному русскому, Миямото решил преподнести ему несколько пейзажей, которые он нарисовал на грубой бумаге от мешков с порохом фиолетовым чернильным порошком, который, к слову, давал ему Васютин. «Когда я протянул ему те самые пейзажи, он сжал мою руку своей большой рукой и сказал: „Спасибо! Спасибо! Ты не уезжай в Японию, оставайся в Сибири. О невесте я позабочусь. И где-нибудь мы опять встретимся“. На глаза наворачивались слезы, но я не мог выразить свои чувства теми немногими русскими словами, которые знал. Я сказал только: „До свидания“, и ушел. На дороге, окруженной еловым лесом, еще долго отдавался эхом шум мотора». Прошло много лет, Миямото Цутому приехал в Россию. Он сделал множество попыток разыскать Васютина. Для него это значило то же, что найти родного брата, но, к сожалению, ни одной ниточки так и не появилось. Одна из работ Миямото Цутому посвящена Васютину. Абстракция в черно-красных тонах «Памяти русского друга художника».

Пять лет жизни... Специальные лагеря для военнопленных в Амурской области и Хабаровском крае и последний этап несвободы в приморском городе Находка, куда из разных уголков Дальнего Востока потянулись эшелоны с бывшими японскими солдатами. Потом корабль «Эйгэн-мару» вышел в открытое море и взял курс на восток. В страну, где солнце восходит первым. Он вернулся домой (из другого мира, из страшного сна?) и целыми днями бродил по улицам Кавасаки в поисках работы. Однажды, проходя мимо школы, услышал детские голоса, и душа заныла, нахлынули мысли о потерянной молодости. «Я прислушался к своему внутреннему голосу, который говорил: „Разве жизнь ради этих детей не сделает оставшуюся у тебя молодость вечной?“ Я попросил встречи у ныне покойного директора этой школы Кавасима Тэрудзо, и это стало для меня первым толчком к началу жизни учителя...» Он решил тогда: ради будущего этих детей им нужно рассказать всю правду о войне, о том, что человек слаб, и такая трагедия не должна повториться. С этого дня в жизни Миямото Цутому появилась особые тетради, куда он записывал все, что случилось с ним за пять пережитых лет плена. Эти дневники в какой-то степени сыграли для него роль психотерапевта, помогли ослабить боль. Написанные почти по горячим следам, через много лет они стали интереснейшим историческим документом, возможностью вновь осознать, что такое война, в которой перемалываются судьбы ни в чем не повинных людей. В 1977 году Миямото Цутому работал над созданием новой школы повышенного типа (это последняя ступень в системе двенадцатилетнего образования, которая принята в Японии) в префектуре Канагава, став в итоге ее первым директором. К тому моменту он уже тридцать лет преподавал физику и математику в средней школе. Прошло три года, и первые выпускники школы Фудзисава-Кита покидали ее стены. Миямото Цутому думал о том, что сказать на прощание молодым ребятам, вступающим во взрослую жизнь. И он достал старые тетради с воспоминаниями. «В нынешнюю эпоху, где за тридцать пять послевоенных лет все полностью выветрилось, эти заметки были слишком свежими и сильными, они не подходили для того, чтобы обращаться с прощальным словом к детям, не знающим войны. Но именно поэтому нельзя было убирать эти тетради обратно на полку... Я подумал, что эти записки надо оставить в том виде, как они есть, и предложить в качестве материала, который бы они, молодые, тщательно обдумали и сами решили: что нужно для будущего, которое мы для себя открываем? Это было бы данью памяти многочисленным погибшим товарищам, и прежде всего Касахара Ёити, который стал смертником и взорвал себя. В конечном счете, это способствовало бы сохранению жизни человечества...» Время лечит, притупляет болезненные воспоминания, но не стирает их. Миямото Цутому всю жизнь был учителем и всю жизнь рисовал. С годами приобрел солидный вес в художественной среде, стал членом Ассоциации независимых искусств, а также ассоциаций искусств в городах Иокогама и Камакура. В 1965 году состоялась его первая персональная выставка, и после этого каждые два года он представлял новые произведения. Многие свои работы он посвящал товарищам по плену, которые не смогли вернуться на родину, найдя последний приют в чужой земле. Персональные выставки Миямото Цутому состоялись в Токио и Иокогаме, он издал несколько художественных альбомов. Солидную часть своих акварелей, графических и живописных работ он передал в коллекцию Музея изобразительных искусства Комсомольска-на-Амуре. Благодаря содействию Миямото Цутому художники Комсомольска-на-Амуре представляли свое творчество в Японии. Он же, практически каждый год проводя выставки в России, привозил с собой молодых живописцев и графиков, которые представляли интересные направления в современном искусстве Страны восходящего солнца. Вообще у художника Миямото Цутому много друзей на Дальнем Востоке, их встречи всегда большая радость. В последний раз господин Миямото приезжал нынешним летом. В его 88 лет такие поездки как подвиг. Во время творческого вечера в Хабаровске ему преподнесли уникальную вещь — ботинок японского военнопленного. Его случайно обнаружили на чердаке старого дома небольшой деревушки под Комсомольском-на-Амуре во время экспедиции студенты Тихоокеанского университета. Такую нехитрую обувку мастерили сами японские военнопленные: деревянная подошва, к которой крепился брезентовый верх. Как она оказалась на чердаке и чудом сохранилась, теперь не узнаешь. И еще мы вряд ли сможем понять, что творилось в душе пожилого человека, когда он взял в руки этот знаковый предмет из далекого прошлого, из своей молодости. Миямото Цутому мечтает приехать на российский Дальний Восток на свое Фотографии предоставлены галереей современного искусства «Метаморфоза» (Комсомольск-на-Амуре) и Комсомольским-на-Амуре музеем изобразительных искусств. Елена ГЛЕБОВА |

|||

|

|