- Время мудрого Дракона

- Дальний Восток в пространстве Мифа и Легенды: коренные народы севера

- Уснувший дракон

- Вечные скалы — хранители времени и удачи

- Духи перевалов

- Легенды Белой горы

- Центр этнического мироздания

- Охотники за удачей — духи коцали

- Дерево — молчаливый двойник человека

- «Я сын земли…»

- Путь шамана в XXI веке

- Небесный и подземный мир из старых дневников

- Корейские мифы родились в Сикачи-Аляне?

- Каменные мифы озера Болонь

- История ульчского рода Уды

- Дальний Восток в пространстве Мифа и Легенды: Славяне

- Знаки и символы нашей истории

- Грани духовности

- Литература

- Единое пространство культуры

- Илья Лиханов

В традиционной культуре понятие «шаманизм» означает и целостную систему, включающую в себя религиозно-мифологическое мировоззрение, и широкую культовую практику, и институт шаманства. Шаманы, будучи посредниками между миром людей и миром духов, обладали не только способностью видеть иную особую реальность и путешествовать в ней, но и пребывать одновременно в двух мирах. Вселенная представлялась особой реальностью — сакральным пространством и временем, в котором действуют свои особые законы, отличные от обыденной жизни.

Важно отметить, что в шаманской практике народов Амура (нанайцев, удэгейцев, орочей и других) шаманство в равной степени сочеталось с производственной и календарной обрядностью. Традиционная обрядовая культура достаточно долго сохранялась в повседневной жизни народов Приамурья. По свидетельству А. В. Смоляк, шаманы камлали (т. е. обращались к духам) для рыбаков и охотников до 50-х годов, а культовая практика у нанайцев и ульчей сохранялась вплоть до 70-х годов ХХ века [Смоляк А. В., 1991, c.155]. В центре внимания двух этнографических экспедиций 2004–2005 годов, организованных Хабаровским краевым краеведческим музеем им. Н. И. Гродекова, были удэгейцы, проживающие на территории Хабаровского края. Специальное изучение шаманизма не входило в основные планы экспедиций. Между тем сведения о верованиях, обрядах, и, в частности, о шаманах содержатся в рассказах многих информантов. Результаты экспедиционных исследований позволяют сказать, что традиционная культовая практика в селе Гвасюги сохранялась вплоть до рубежа ХХ—ХХI веков. По материалам опубликованных источников и полевых исследований у удэгейцев Хабаровского края, можно сказать о широком распространении родового шаманства. Практически в каждой семье есть предания о родственнике-шамане, который мог камлать и своим родственникам, и членам другого рода. Сохраняются сведения не только о предметах культа, их назначении, сэвэнах, хранившихся в домах, но и о специальных священных местах для проведения обрядов.

В прошлом среди удэгейцев было значительное количество шаманов и нешаманов, т. е. людей, способных провести обряд. В Гвасюгах многие жители села и сегодня считают, что могут обратиться с просьбой к духам. «У нас может любой шаманить, кто хочет»3. Память односельчан сохранила имена шаманов: Куфеса Кимонко, Адзихини Кялундзюга (Кимонко), Гауня Кялундзюга и др. По свидетельству Антонины Акиевны Кялундзюга, в селе проходили даже своеобразные встречи — праздники шаманов в Больше всего сведений сохранилось о последней сильной шаманке — Гауне Кялундзюга (188?—1963 (1965) гг.), ее культовой практике и повседневной жизни. По воспоминаниям жителей села Гвасюги, бабушка Гауня (так ее называют и сейчас) лечила от различных болезней, помогала охотникам и рыболовам, провожала души умерших в загробный мир.

Л. Я. Кялундзюга вспоминает, что «после того, как у отца украли добычу (изюбра) или сильно заболела сестра, то обращались к сильной шаманке — Гауня Кялундзюга. Она помогла вернуть удачу на охоте и лечила сестру, шаманила. Костер в центре дома, кукла соломенная, рогатина. Шаманка глотала угли и пускала огонь изо рта. Самым страшным был момент, когда кукла стала подниматься. Г. К. закричала: «Бейте, бейте!» Куклу прижали рогатиной к полу. А когда стали выносить из дома, кукла соскакивала с рогатины. Мне было лет двенадцать»6. Наиболее ценными являются воспоминания о своей бабушке-шаманке О. А. Кялундзюга (Кимонко). Долгое время бабушка жила вместе с семьей своей единственной дочери Сифу Денчуевны Кимонко (Кялундзюга) (1926?—1970 гг.), воспитывала внучек, вела домашнее хозяйство. Впоследствии бабушка осталась в Гвасюгах и жила одна. Традиционное жилище удэгейцев состояло из одного помещения, поэтому все, что происходило в нем, было известно всем, в том числе и внучкам. В доме были две кровати, под которыми дети прятались во время камлания. В детстве Онисия Александровна очень любила слушать, как бабушка рассказывала сказки, в которых было много действующих лиц и каждый персонаж пел песни. Бабушка-шаманка пользовалась авторитетом и уважением односельчан, к ней часто обращались за помощью и советом. Вместе с тем они жили очень бедно, в основном питались тем, что выращивали на огороде и собирали в лесу. Другие продукты появлялись в доме как дар от людей, которые приходили с просьбой о помощи, проведении того или иного обряда. «Бабушка шаманила и этим зарабатывала на жизнь. Шаманила дома поздно ночью, окна занавешивали, закрывали, чтобы никто не знал. В то время это преследовалось (советский период). Вместе с тем она не могла долго не шаманить: ей хотелось покамлать. Особенно запомнилось одно камлание... Страшно, темно; она (бабушка — Г. С.) говорит: «Угли рассыпьте». Соседи, заказавшие камлание, изготовили куклу из свежей травы с руками и ногами. Сначала кукла стояла дома во время камлания. Потом ее выносили на улицу. Бабушка могла пить крутой кипяток и танцевать (камлать) на горячих углях. Обычно просили полечить кого-нибудь, покамлать об удачной охоте и рыбалке. С такими просьбами приходили старшие в семье (родители) охотника. Взамен просители приносили продукты, табак (т. к. бабушка курила); выпивали вместе по окончании камлания спирт из маленьких чашечек»7.

Значительный интерес представляет и рассказ внучки о покровителях шаманки: «У бабушки на огороде был ясеневый пень (в центре огорода) с дуплом сверху, в котором жили змеи. Они выползали на солнце и грелись. Бабушка запрещала бить змей. Даже когда надо было идти за водой, змеи пересекали тропинку... У бабушки были духи-покровители — змеи, которые помогали ей шаманить. Она им поклонялась, они давали ей силу. Змеи и тигр помогали бабушке. Где бы ни жили, змеи всегда сопровождали бабушку»9. По свидетельству Валентины Тунсяновны Кялундзюга, Гауня провожала в загробный мир душу Джанси Кимонко, первого удэгейского писателя10. Летом 1949 года, возвращаясь с охоты, он был смертельно ранен медведем. Когда тело Д. Кимонко привезли в Гвасюги, односельчане приготовили специальные блюда и поставили палатку, где поместили гроб. В это время большинство жителей поселка уехали на рыбалку и не могли присутствовать на похоронах. «Через шамана Джанси попрощался с братом, женой, Надеждой Исауловной и другими... Потом его дух (изображение, изготовленное из травы — Г. С.) посадили на нарты (т. к. в загробном мире была зима). Собрали продукты в мешочках, подарки своим и повезли его, потому что он был болен и не мог сам дойти. И скитался бы, мучился бы по миру, шаман должен его отвезти. Шаманка говорит: „Вот следы чьи-то, кто-то идет в загробный мир... Это, наверное, с Амура, у нас никто не умер“, — вот она доходит, а там скала и дыра. Шаманку привязали кожаным ремнем и крепко держали. Она с бубном шла, как будто везет Джанси. Потом ныряет, согнувшись, а там ее встречает человек (например, мужчину провожают — встречает мужчина). Она его описывает, а остальные вспоминают, кто это был такой. Впоследствии она его (Д. Кимонко — Г. С.) оставляет и возвращается, вынырнув из дыры». Этот же эпизод описан в книге канадской исследовательницы К. Ван Дейзен11: «Гоуня взяла его душу... и отправилась в длинную поездку, войдя в отдаленную гору, она пришла к земле мертвых. Там было темно. Когда они прибыли туда, она передала его душу умершим членам его рода, родство было подтверждено подарком, который положили в гроб при прощании. После путешествия в загробный мир шаманка вернулась в реальный мир при содействии помощников, которые держали конец кожаного ремня, завязанного вокруг ее талии» [Van Deusen, 2001, p. 122]. Данные, сообщенные В. Т. Кялундзюга о проводах Джанси Кимонко, интересны, но, к сожалению, не подтверждаются другими информантами, фрагментарны и не обладают полнотой информации, поэтому нуждаются в дальнейшем исследовании и изучении.

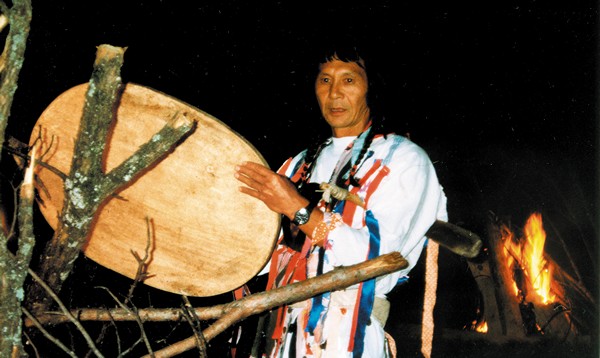

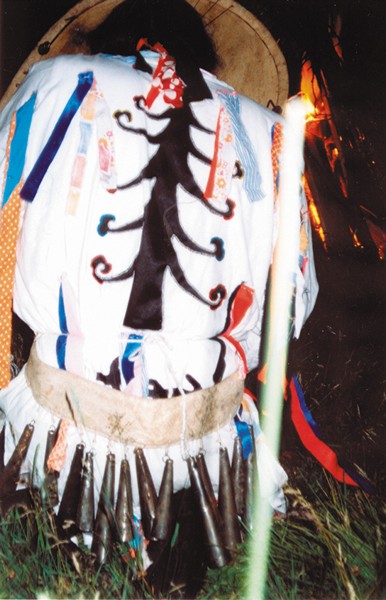

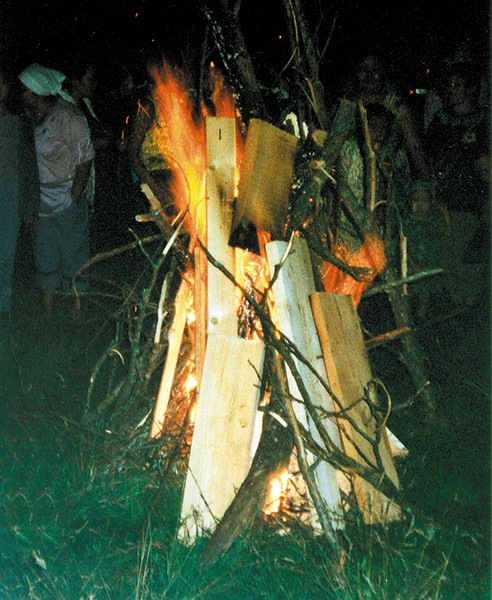

В настоящее время В. И. Дункай не только признан как практикующий шаман, но и выполняет ряд необходимых социальных функций: воспитывает уважение к памяти предков, возрождает традиции управления жизнью и деятельностью поселения. По его мнению, для возрождения культуры необходимо, чтобы у каждого поселка было священное место, куда мог бы прийти любой желающий и обратиться с просьбой к духам-покровителям. «В Красном Яре очень сложно все начиналось, но сделали «мио» и теперь там натоптанная тропа... Необходимо (место, где есть возможность — Г. С.) попросить у духов удачи, поклониться предкам. У удэгейцев в каждом роду был свой дух, в лесу было свое место поклонения, но было и общественное «мио». Не запрещалось всем, кто идет, подойти и помолиться»13. Находясь в Гвасюгах, в присутствии гостей и жителей села он провел обряд обращения к духу огня. В заключение можно сказать, что основы традиционного мировоззрения и обрядовая культура для современного человека — это поиск пути обретения гармонии с собой и восстановления во многом утраченных связей с природой и культурой как единого целого. Значительную роль в формировании нового миропонимания продолжают играть люди, соблюдающие обычаи и обряды предков, пользующиеся уважением односельчан. Светлана ГОНЧАРОВА, Литература:

Примечание:

|

|||

|

|