- Главные символы

- Аборигены Дальнего Востока: Главные символы

- «Палоа-молоток» — предупреждение для будущих поколений

- Открытия и находки в глубинах ульчского языка

- Нижнеамурский ветер века

- Рождение песни «Дяри экэсэл»

- К 90-летию со дня рождения писателя

- Архив

- Вспомним имя

- Ковер-самолет Чикуэ Киле

- Путь Олонхо

- В поисках тропы предков

- Церемония с космическим лосем, или Что спасет амурское чудо

- Персона

- Книги

- Грани большого таланта

- По календарю Вечного Времени

- Два художника – одна Россия

- У него всегда были дела

- История и литературные сказания

- Сокровища профессора Красноштанова

- Встречи в мемориальном кабинете Брюсова

- Марина Цветаева. Касание крылами

- Мир детства

- Арт-ДВ

- С детской ладошкой в сердце

- Содружество культур

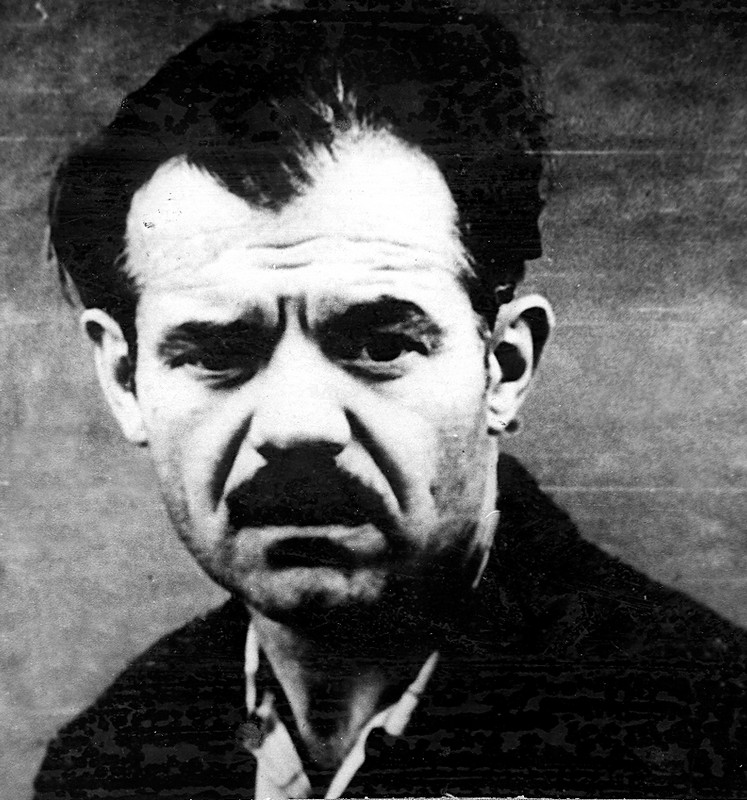

«Нахмуренный, желтый, свирепый и ласковый мой азиат, в оркестре твоем и свирели, и медные трубы звенят», — писала об Амуре Римма Казакова. Нет, у Федотова он не желтый, а темно-коричневый, как кофе, вобравший в себя после паводков и тайфунов всю глинистую землю обрушенных берегов. Таким, быть может, его можно увидеть лишь раз в жизни. Мы смотрим на разгневанную стихию как с птичьего полета. Бескрайне разлившаяся вода омывает отмели, белой пеной лижет подножья каменистых уступов скал, потемневших от дождя, покрытых заплатками изумрудного бархата. Внизу кипят от ветра верхушки деревьев, и кажется, слышен его свист и плеск волн. А над высоким горизонтом, во всю его ширь, нависли грозовые облака, ползущие на нас то белыми клоками, то тяжелыми массами сине-лиловых туч. Увы, даже фотографий с работ Федотова ничтожно мало, более того, невозможно восстановить названия и количество картин, написанных художником. За исключением десятка пейзажей, хранящихся в фондах страны, и еще каких-то, имеющихся в фондах государственных передвижных выставок, все остальные, разбросанные по клубам и учреждениям, или погибли, или ждут по милости завхозов и комендантов своего списания, за давностью лет, после очередного ремонта. Яркая, неповторимая личность нашего земляка и современника, с его беспокойной совестью, любовью к жизни и оптимизмом, остается жить в его произведениях. Вряд ли можно себе представить другого художника, который бы с такой силой страсти, с такой полнотой показал природу Сибири и Дальнего Востока, ее красоту, размах, ее неповторимый образ, исполненный драматизма. Алексей Матвеевич был пейзажистом всем своим существом, всем складом своего характера, всей своей судьбой и биографией призванный воспеть родную землю далекой азиатской окраины России. Ему по душе были и неукротимое своенравие наших рек, и гордая незыблемость горных кряжей, и тяжелое дыхание океана. Талант живописца сочетался у Федотова с редким даром самозабвенного, глубоко эмоционального постижения природы. Она воплощалась в его полотнах как живая стихия, в противоборстве сил, в их становлении и согласии. Мастер доносил в них все могущество цветового звучания и гармонии пластических форм и ритмов окружающего мира. Нерв таланта художника — его сердечная ранимость. Оптимизм Алексея Матвеевича часто был негативен. Обостренная отзывчивость на все боли своего времени, жажда нравственной свободы, счастья, красоты, вера в высокие гордые идеалы человека — вот пафос творчества Федотова. В его пейзажах-картинах, как емко сказал своей поэтической строкой Пастернак, «дышат почва и судьба». В них живет бунтарский дух художника — правдолюбца, гордость за русского человека, вынесшего на своих плечах все тяготы истории, начиная с первопроходцев и кончая всеми испытаниями, выпавшими на долю русского народа. Алексей Матвеевич родился 13 марта в тревожном 1919 году, в крестьянской семье, в селе Катарбей Нижнеудинского района Иркутской области. От отца, искусного столяра и резчика, он унаследовал художественные наклонности, природа Забайкалья воспитала в нем будущего пейзажиста. В 1930 году родители переехали в Читу, но заработка столяра и уборщицы явно не хватало на многодетную семью, и Алексей, не доучившись, с 15 лет начал работать. В 1937 году отца не стало. Тогда же был репрессирован и любимый учитель Федотова Павел Иванович Сверкунов, первым заметивший талант своего питомца в художественной студии при Доме пионеров, которую мальчик посещал, пока был в школе. Открытый, доверчивый по натуре Алеша впервые столкнулся с жестокостью и несправедливостью жизни. Самая тяжелая работа лесосплавщика, грузчика, землекопа не была для малорослого хрупкого паренька так тяжела, как сознание своего бессилия перед судьбой и историческим ходом событий, как боль и обида за пострадавших, за своего отца, за своего учителя. Душевная травма тех лет наложила неизгладимый отпечаток на пылкую, впечатлительную душу художника. Салтыков-Щедрин писал, что природа не только воспитывает человека, но объясняет его. Родная земля наделила Федотова неистовым темпераментом, ранимостью, чуткостью и упорством. И хоть мечта об Академии художеств, куда обещал его подготовить Сверкунов, была утрачена навсегда, Федотов все же поступил в Иркутское художественное училище и, совмещая занятия с работой, учился там три года. А затем началась Великая Отечественная война, и только через шесть лет, демобилизовавшись и успев жениться, Алексей Матвеевич, исполняя свое заветное желание, становится художником, работая в Читинских художественных мастерских. Приходится удивляться, как без серьезной профессиональной школы, вдали от художественных центров мог возмужать талант Федотова. В графе об образовании он писал: «Неполное среднее». Никого из художников Алексей Матвеевич не считал своим учителем и лишь к Сверкунову до конца дней сохранил чувство глубокой признательности. Самостоятельно, на основе традиций русской и советской живописи Федотов стал художником своего времени, распахнул дверь в новую, еще неизведанную область пейзажа Забайкалья и Дальнего Востока, поведав об этой суровой и прекрасной земле так, как это мог сделать только талантливый, беззаветно любящий сын. В этом художнику помогла его природная интуиция, дар живописца, глубина восприятия, возвышенное и страстное отношение к миру и одержимость поиска в стремлении выразить правду жизни через правду своих чувств, правду своего видения. А это самое трудное в искусстве. «Пейзаж нельзя писать без цели, если он только красив, — писал замечательный русский живописец Константин Коровин, — в нем должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам». А это может быть достигнуто лишь при органической целостности произведения. Когда движимый творческой одержимостью художник все в своей картине: ее композицию, рисунок, цвет, технику письма и саму одухотворенность кисти подчиняет главному — ее образному замыслу. В этом и заключается его талант, который не может дать никакая академия, но к этому надо еще иметь знание и мастерство в уровень с талантом. Все это у Федотова было, правда, пришло к нему не сразу. Он начинал, как все художники, с работы во всех областях и жанрах. Еще во время учебы в Читинском художественном училище будущий пейзажист исполнял по чужим эскизам декорации для драматического театра, был оформителем, графиком, писал портреты и композиции, но, избрав пейзажную живопись, оставался верным своему призванию до конца. Общение с природой, страсть к поездкам были у Алексея Матвеевича потребностью. Его обуревала жажда встреч с дикими, еще не обжитыми просторами Родины, желание видеть лик земли во всем многообразии ее первозданной мощи и красоты. Без устали работая с натуры, он возвращался обогащенный опытом, впечатлениями, замыслами и как одержимый трудился в мастерской, используя огромный этюдный материал. Так приходило мастерство, не заимствованное, а присущее только ему. Федотов рассказывал мне однажды, как еще в Чите была написана его картина «Байкал», имевшая большой успех на Всесоюзной юбилейной выставке пятьдесят седьмого года. В поисках большого полотна Алексею Матвеевичу постоянно не хватало материалов: холста, подрамников, красок. В сарае среди хлама он наткнулся на старую заброшенную работу. И когда промыл ее и счистил мастехином облупившуюся краску, неожиданно увидел пейзаж таким, каким он должен быть. Сколько работал — не помнит, но написанная поверх старой работа удалась. Академик К. Ф. Юон был в восторге от этого пейзажа и захотел немедленно познакомиться с автором. Каково же было его удивление, когда пред ним предстал не уверенный в себе преуспевающий мастер, виртуоз сложнейшей живописной техники, а взволнованный скромный художник, сибиряк, похожий, несмотря на свои тридцать восемь лет, на мальчишку. Худощавый, неухоженный, как взъерошенный воробей, в мятом пиджаке и обтрепанных брюках с темными вихрами непокорных волос, он запоминался своими глазами — пылкими, темными, как ночь, жар которых проникал в самую душу. По мере того как накапливался опыт, Федотову уже не требовалось счастливой случайности для творческой удачи. Он работал быстро, но прежде замысел, иногда после долгих мучительных поисков, должен был предстать перед его мысленным взором во всей жгучей полноте жизни, как законченное произведение. Тогда, сочетая точный расчет с вдохновенной импровизацией, знал, что и как надо делать, он брал без промаха нужный колер, прокладывал подмалевки, пользуясь мастехнином, и рисовал густо и жидко, гладко и рельефно, где надо, помогал себе пальцами. Причем в процессе работы во взаимодействии с материалом рождались дополнительные решения и находки, обогащающие замысел. Передача солнечного освещения, его очарования и многообразия вызываемых им чувств и настроений — одна из труднейших колористических задач для живописца. Для Федотова солнце — мощный эмоциональный фактор. Он пишет его во всю силу цветовых контрастов, в неисчерпаемом богатстве красочных и тоновых отношений. В картине «Байкал» солнечные лучи пронизывают бездонную глубину хрустального озера, ослепительными вспышками играют на его поверхности. Совсем по-другому, тревожно, зловеще, воспринимается яркость солнца в картине «Осень Приамурья». На фоне темных сопок и фиолетовых гор жаром пышет хвоя корявых низкорослых лиственниц. Их ветви протянуты, как руки, взывающие о помощи. А рядом с ними рдеют, то рассыпаясь светящимися каплями, то растекаясь в сплошные пятна, не то ягоды, не то листья цвета сгустков крови. Своим размером, средним по сравнению с большими полотнами, чистотою цвета, взятого в полную силу, лаконизмом и обобщенностью письма, а главное, затаенным чувством боли эта картина перекликается с так называемым «Магаданским мотивом». На магаданской земле умер отец художника, и Федотов в память о нем написал этот пейзаж, хотел назвать его «Родина погибших отцов». В высоком настрое этой картины, в ее композиции, напряженной, остроконтрастной и изысканной цветовой гамме звучит какая-то нота трагизма, как в живописи Врубеля. Поистине удивляет широта диапазона тем и настроений в пейзажах Федотова. В шестидесятых годах его огромные эпические полотна несли могучий жизнеутверждающий заряд, даже когда он изображал излюбленную им непогоду и разбушевавшуюся стихию. Тем неожиданнее для него написанное в то же время лирико-романтическое полотно «Авачинская бухта», исполненное пленительной кротости и умиротворения. Закованные в панцирь снегов и льдов гигантские отроги прибрежных скал, возвышаясь над мутной бирюзой залива, переливаются, словно жемчуг, всеми отблесками неба. И эта феерия красок: бледно-лимонных, нежно-алых и сиреневых, дымчато-голубых вместе с фиолетовыми и изумрудными оттенками в глубоких тонях и темных расщелинах, рельефно рисуя форму, ее выпуклости, плавные переходы, склоны и впадины, вызывают чувство восторга и просветления, как музыка Баха, которого так любил Федотов. Такие полотна можно писать только из любви к людям, которых художник хочет одарить счастьем слияния с природой, дивной гармонией ее красоты, радостью сознания того, что мы тоже ее частица. Все лучшее в себе, самое высокое, чистое, сокровенное Федотов благоговейно вносил в реестр своего творчества, сама же жизнь была для него лишь необходимым черновиком с помарками и грязью. «Я — поэт. Этим и интересен», — так начал свою биографию Маяковский. Федотов прежде всего осознал себя художником, и этому была подчинена вся его жизнь. Его совершенно не интересовали ни выборные должности, ни общественный вес в коллективе, он не придавал значения ни своему внешнему виду, ни тому, что о нем толкуют и думают окружающие. Художника отличала какая-то неразборчивость, непритязательность по отношению к людям, которых он выбирал по принципу их мироощущения в данную минуту. Ему все равно было, с кем общаться, что говорить. Казалось, в нем постоянно шла какая-то скрытая от постороннего глаза жизнь, и все, что не касалось искусства, того, что его непосредственно волновало, не задевало глубинных сторон жизни, занимало Алексея Матвеевича постольку поскольку. О том, каким человеком был Федотов, однозначно не скажешь. Открытый всем ветрам и настроениям, он подчас не задумывался над последовательностью и последствиями своих слов и поступков, что немало вредило художнику. А между тем в душе его горел святой огонь жажды добра и справедливости. Мягкий и податливый Алексей Матвеевич там, где дело касалось его совести, его отношения к творчеству, обнаруживал редкое упорство и стойкость. Он был похож на котел, в который неоднократно попадали и сор, и осадки, но никакая грязь к нему не приставала. Немногословный, скромный, в подпитии Федотов становился дурашливым и мог быть совершенно неуправляемым, неистовым, способным на самые непредсказуемые поступки. И в то же время, наряду с грубостью и жестокостью, Федотов способен был проявить удивительную чуткость, внимательность, мог загореться желанием доставить человеку радость. Так, двадцатипятилетие нашей общей знакомой, человека яркого, обаятельного, он превратил в театральное священнодействие. Через каждые два-три часа, начиная с утра, специально отобранные им милые и симпатичные молодые художники приносили от него подарки. Тут был и букет белых роз, и различные этюды, и очень красивая дорогая ваза. И наконец вечером явился он сам, с пейзажем, в белоснежной, собственноручно выглаженной рубашке, абсолютно трезвый. Правда, это не помешало Алексею Матвеевичу потом какие-то нужные ему для работы этюды забрать обратно. Вообще Федотов охотно дарил свои вещи всем, кто ему нравился. С добрыми он был добрым, со злыми злым. Говорят, пройдя по коридору и перебросившись словами с пятью встречными, он пять раз менялся. Нашему первому превосходнейшему пейзажисту редко удавалось дотянуть деньги до следующей получки, но когда он их получал, то раздавал налево и направо всем, кто в них нуждался. Талант Федотова признавался всеми, даже его врагами и завистниками. К его редким, но глубоким высказываниям по искусству прислушивались, их ловила молодежь, к которой он, как всякая богато одаренная личность, относился душевно и покровительственно. Иное дело — конъюнктурщики, не утруждающие себя муками творчества, потерявшие к нему интерес, для которых искусство стало лишь средством жизненного преуспевания. Их Алексей Матвеевич в глубине души презирал и мог бы кратко, подчас одним словом, так охарактеризовать поступок, человека, картину, проявив при этом такую прозорливость, такой блеск ума, такую нетерпимость, что его замечаний боялись. Но как человека Матвеевича (так называли его приятели-художники между собой) всерьез никто не принимал. Он не отвечал за свои поступки, вечно опаздывал, не выполнял обещаний, не умел устраивать свои дела, постоять за себя. И в манере поведения Федотова было что-то детское, шалопутное, какое-то безотчетное желание паясничать. У него даже была своя присказка — «чакаламанэ», выражающая его пренебрежительное отношение к пустословию. Быть может, ерничанье, эта маска шута была художнику необходима как разрядка от нервного перенапряжения, сохраняла силы, ограждала его от брюзжания, сплетен, меркантильных разговоров окружающих, всего того, что могло замутить чистый источник творчества. Не имея потребности быть в курсе мелочных, интересующих всех событий и мнений, Алексей Матвеевич откровенно томился на собраниях. Его тяготило все, что отрывало художника от живописи. Не любитель разглагольствовать и рассуждать, Алексей Матвеевич тем не менее имел свои твердые убеждения, согласующиеся с его понятием добра и совести, которые могли проявиться иногда в совершенно неожиданных и неоправданных с точки зрения здравого смысла поступках. Как-то речь зашла о его сыне, вернувшемся после срочной службы в армии в полном блеске военной формы. — Дурачок! Чему радуется, научился убивать! — говорил отец, невольно любуясь молодым задором старшего из детей, и рассказал военный эпизод, участником которого был, будучи в Магадане в кавалерийских частях. Излагаю его так, как он остался в моей памяти. Федотов был в группе разведчиков, посланных впереди колонны, когда вдруг неожиданно, поднявшись на гребень сопки, они наткнулись на отдыхающих японцев. Те, расположившись в котловане в укромном месте, чувствовали себя в полной безопасности: шутили, загорали, завтракали, но, видимо, собирались уходить. По количеству их было вдвое больше, но у наших было преимущество внезапного нападения. И они решились... Даже при воспоминании лицо Алексея Матвеевича искажалось мучительной гримасой. — Боже мой! Что мы с ними сделали! Такими красивыми, веселыми, молодыми! И когда перед строем Федотова вызвали, чтобы наградить медалью, он сказал: «Я за убийство награды не беру!» А разве не странность Федотова в том, что, в отличие от других художников, он не любил давать интервью, рассказывать корреспондентам о своем искусстве, жалел на это время, видимо, считал, что самые лучшие работы он еще не написал. В результате о его творчестве пейзажиста осталось лишь несколько скудных заметок в местной печати, не было ни радио, ни телепередач, и сам он никогда и нигде не выступал. Федотов не стремился писать картины на актуальные темы, к юбилейным датам, хотя и участвовал в республиканских тематических выставках «На страже Родины» и «Мы строим БАМ». На первой были наши дальневосточные пейзажи, поскольку мы — край земли. На второй художник показал картины «Священный Байкал» и «Селенгинские напевы» — его исконные темы, на которых он вырос. В пятьдесят седьмом году на всероссийской и всесоюзной юбилейных выставках за пейзажи Прибайкалья, Саянских и Хамардабинских хребтов, Байкал и Ангары Федотов получил дипломы первой и второй степени Министерства культуры РСФСР. Его работы были отмечены тогдашним президентом Академии художеств Б. Ф. Иогансоном и художником К. Ф. Юоном. Вскоре в пятьдесят восьмом году по приглашению своего друга, заслуженного художника РСФСР Г. С. Зорина, с которым они вместе учились в Иркутском художественном училище, Алексей Матвеевич переехал жить в Хабаровск, став участником всех наших краевых и зональных выставок. В шестьдесят пятом году, показав на выставке «Советская Россия» картины «Амур-батюшка», «Петропавловский порт», «Авачинская бухта» и другие, Федотов был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Алексей Матвеевич мог восхищаться какими-то удачами собратьев по искусству, но никогда не завидовал их успеху, не стремился им подражать и не понимал художников «последователей — преследователей», которых предостаточно. Поглощенный собственными замыслами, образами, ждущими своего воплощения, веря в свои силы, он вполне разделял мнение Александра Твардовского, у которого мы читаем: Себя другим в угоду не иначь, Художественная ценность произведения определяется силой его образного воздействия, качеством его художественного языка, с наибольшей адекватностью передающего каждый раз свой неповторимый авторский замысел. Так, при жизни Федотова немало художников приходило к сдержанному в цвете, строгому, почти графическому решению пейзажа, большим, широким плоскостям. Другие, стремясь к красочному богатству, декоративности, увлекаясь яркостью цвета, фактурой, делали их похожими на ковер, а подчас и шоколадный торт с вареньем и кремом. Третьи, наоборот, стремясь избавиться от грубой материальности, превращали свои воздушные, будто невесомые работы в подобие мозаики на тюле из рассыпанного конфетти или стремились передать только точное правдоподобие пейзажа. Федотов никогда не изменял главному в живописи: предметно-пространственному воплощению реальности, верности правде натуры. Мы точно можем сказать, сколько махов надо сделать птице, чтобы долететь до камня, торчащего из воды залива. Как долго будет падать камень, брошенный с высоты берега, с которого открывается вид на бухту, до кромки льда у подножия утеса. Никакая фотография и приблизительные, субъективные по сути пейзажи наших художников не дают той правды видения, которая есть в картинах Федотова. Помню, странное чувство испытала я, прилетев в Петропавловск. Мне казалось, я уже здесь была, уже смотрела на все это. Все было на месте, как на картинах Алексея Матвеевича, а узкая полоска скалистого берега на горизонте казалась написанной рукой Федотова, хотя я видела все это летом, а художник писал зимой. Картину «Петропавловский порт» по цензурным соображениям ему пришлось перекомпановать слева направо, дать в зеркальном изображении. Но все равно, та же бухта, те же скалы и маленькие, с высоты того места, где стоял художник, катера и двухэтажный домик. Только в пейзаже на крыше его лежит снег, снег спускается огромным, рваным, розово-сизым языком с хребта утеса и мягко укутывает противоположные склоны бухты. А море все то же, и далеко, на расстоянии, в него вошли плавучие краны. Когда я потом внимательнее смотрела на картину, — а сам пейзаж вызывает какое-то серьезное вдумчивое настроение, — то оказалось, что пространственную глубину строят не только рисунок, тончайшие цветовые отношения, но и все силуэты далеких и близких скал и очертаний бухты написаны по-разному: резко, четко, контрастно. На фоне буро-ржавой скальной породы проложен пласт сползающего снега, более воздушным прерывистым контуром ложится на морскую гладь, на дымку неба угольно-черная гора, заключающая выступ берега, темные суда и колючие подъемные краны не очень ясны и определены в своих очертаниях, и, совсем почти сливаясь с небом, легко тронута, как акварелью, цепь далеких гор. Пейзаж — это не добросовестный перечень натуры, а вдохновенный рассказ о том, что происходит в природе, чем она дорога художнику. И каждый предмет в отдельности в нем не просто похож, такого же цвета, как в жизни, а изображен во взаимосвязи с окружающим, написан таким, каким мы видим его по воле живописца. В картине «Весна на севере» на переднем плане деревья, будто подружки в хороводе, взявшись за руки, с горящей на весеннем солнце кроной прошлогодней листвы, сбегают по заснеженному склону цвета бледного лепестка розы. На фоне бирюзово-небесного зеркала залива с грядою темных и цепью далеких синих гор их кружевной силуэт, звонкий и радостный, очерчен непрерывной волнистой линией. Он видится таким нам, потому что мы смотрим, минуя деревья, на скальную породу глубоких расщелин круто поднимающегося утеса. Выступая один из-за другого, утесы, черно-ультрамариновые, густо-коричневые, охристо-оливковые, красивы своими срезами, как отполированная яшма или другие полудрагоценные камни. Нежно сияют под косыми лучами солнца лежащие у их подножия снега. Но если художник перенес центр внимания на эту хрупкую поросль, все было бы по-другому: их вершины он изобразил бы более дифференцированно, очертания имели бы более сложный, близкий к реальности рисунок, снег смотрелся иного бы оттенка, и красота, четкость, цветовая насыщенность второго плана пропала бы. «Содержание картины — это проникновенная логика цвета и формы», — утверждал замечательный художник. Духовная энергия, эмоциональная насыщенность, которая исходит от холстов Федотова, всякий раз заключается в богатстве их пластической формы и живописного языка. Даже если взять только композиционное решение его картин, как оно закончено и совершенно. Его полотна можно уменьшить до размера запонки, смотреть на них с другой стороны, но и тогда они не потеряют своей эмоциональной окраски, своей красоты и композиционной законченности, как осколок самой природы. А его живопись! Эти матовые, блестящие, прозрачные краски вскипают, широко разливаются, горят, вспыхивают самоцветами, рисуя прихотливый узор осеннего леса, прозрачные струи воды, становясь шубой лесов на плечах горных кряжей, туманом, грудью океана, пробуждая в нашей памяти свежесть его дыхания, силу напора ветра, густой настоявшийся запах тайги. Федотов прирожденный колорист, даже в этюде у него уже точно найдены цветовые созвучия и содержится эмоциональный настрой пейзажа, которые он во всем богатстве и сложности развивает потом в малых и больших эпических полотнах. В пейзаже «Долина Ориенгоя», написанном вопреки обычной пастозной манере тонким красочным слоем, художнику мало было изобразить пустынный, величественный ландшафт. Ему надо было донести свой диалог с природой, свою душевную смуту и чувство успокоения, которые она дает, выразить мелодию ритмов этих вздымающихся и опадающих холмов, гор, с одиноко устремленной в небо вершиной, ритм мощного рисунка проток с искрящимися серебром заливами, излучинами, островами и отмелями. В пейзаже нет цветовых контрастов, красочного богатства, отвлекающего внимание от главной, высокой мысли о вечности природы, о бренности человека. Единственный контраст и тема всей картины — это отношение земли и неба. Земли, почти единой в своей окраске сближенных цветовых и тональных отношений, не теряющей своей материальности даже на далеком расстоянии, и бесплотности, беспредельности неба. Пейзаж Федотова своей светлой печалью способен на минуту поднять нас над прозой обыденной жизни с ее приземленностью и суетой. Федотов в качестве творца-пейзажиста мог отвечать самым высоким требованиям, которые Борис Пастернак предъявляет поэту в своем программном стихотворении: Быть знаменитым некрасиво, Самоотдача — это главное, в чем была мука и радость художника. И можно только посетовать, с каким равнодушием он относился к дальнейшей судьбе своих произведений, от которых у Алексея Матвеевича не оставалось никаких следов: ни перечня работ, ни фотографий. Между тем Федотов часто писал совершенно разные пейзажи под одним и тем же названием, и наоборот, одна и та же картина имела у него несколько наименований. Далее поэт пишет: Художник поражал своей работоспособностью, иногда неделями не выходил из мастерской, не делая перерыва в создании пейзажа, а в личной жизни у него были сплошные пробелы. И, наконец, напутствия поэта: Другие по живому следу Творчество Федотова — это образец предельно искреннего, доверительного, высоко нравственного искусства. Его пейзажи волнуют нас и живут присутствием в них частицы пламенной души самого художника. Федотов умер 4 января 1985 года на 66-м году жизни. В доме даже не оказалось денег на похороны, и их собрали художники в складчину. Я пришла к Алексею Матвеевичу незадолго до его смерти. Он был спокоен, грустен, зная, что обречен. И в это время он думал не о детях, не о внуках, которых любил, а о своем творчестве. С горечью он сказал: «Теперь я понял, что не так жил, как надо. Мало вникал в искусство, не сделал того, что должен был и мог сделать». Своим друзьям Н. М. Корневой и Г. С. Зорину Алексей Матвеевич передал о своем желании собрать его лучшие работы, разбросанные по всему Союзу, и устроить выставку. Федотов пришел в мир носителем светлого начала, отвага и целенаправленность сочетались у него с чуткостью и душевной ранимостью, чистота с верой и оптимизмом. Но издержки воспитания и жизнь наложили свой отпечаток. И как трагична была смерть художника с сознанием не выполненного до конца долга перед искусством, нереализованных возможностей, которые были в нем заложены, а может быть, и своей вины перед близкими, о которых он забывал во имя живописи. Алексей Матвеевич оставил в сердцах добрую память. И кто посмеет теперь из тех, кто при жизни Федотова злорадствовал, был к нему недоброжелателен, судить его и упрекать в слабостях? Гегель писал: «Каждая вещь гибнет от своей собственной односторонности, которая образует ее специфику». А разве талант не односторонность? Не специфика? Разве та колоссальная энергия, которую, ничем не возмещая, требовало от него творчество, не делало его более беспомощным, уязвленным в обыденной жизни. Наш долг собрать все лучшее из произведений Федотова и впервые увидеть все им созданное целиком. Мы должны заново открыть и ценить для себя живопись большого художника, который был среди нас и отдал нам лучшую часть самого себя. И пусть его живое, страстное искусство радует людей, заставляет думать, сильнее биться сердце, учит верить и терпеть, любить нашу прекрасную и многострадальную Родину, ее землю и человека.

Искусствовед, ученица Владимира Андреевича Фаворского, много лет проработавшая в Дальневосточном художественном музее. Она обладала редким по нынешним временам даром — умением чувствовать настоящий талант и искренне восхищаться им. Владея прекрасным литературным языком, Валентина Гавриловна в разные годы писала газетные статьи о дальневосточных художниках, из-под ее пера вышла книга-летопись «Художники Приамурья». В 2000 году журнал «Словесница Искусств» опубликовал «Страницы воспоминаний» Валентины Стариковой, сквозь которые ярко просматривается образ женщины, которая действительно служила Искусству. Статья «Грани большого таланта» была написана Валентиной Гавриловной спустя два года после смерти Алексея Матвеевича Федотова. |

|||

|

|